Musikethnologie in der heutigen Welt

Die Geschichte des Fachs Musikethnologie ist von ständigen Reflexionen darüber geprägt, wie der Forschende dem «Anderen» begegnen soll. Die Enträumlichung und die virtuellen Distributionswege verlangen nun eine neue Inventur: Ist die Musikethnologin und der Musikethnologe von heute mit den eigenen Sehnsüchten konfrontiert wie Tiger und Bär in Janoschs Oh, wie schön ist Panama? Aus dem Norient-Buch Out of the Absurdity of Life (hier bestellbar).

In Janoschs Buch Oh, wie schön ist Panama sieht der kleine Bär eines Tages während eines Spaziergangs durch den Wald eine Kiste, die auf dem Fluss vorbeischwimmt. Der kleine Bär fischt die Kiste aus dem Wasser, schnuppert in ihr herum und bemerkt, dass die Kiste nach Bananen riecht. Auf der Kiste steht geschrieben: Panama. «Die Kiste kommt aus Panama, und Panama riecht nach Bananen», denkt der kleine Bär und schlussfolgert: «Oh, Panama ist das Land meiner Träume.» Von der Sehnsucht nach einem Paradies voller Bananen bewegt, überredet er seinen Freund, den kleinen Tiger, sich zusammen mit ihm auf den Weg nach dem fernen, fremden Panama zu machen, wo alles viel schöner sein muss als zu Hause. Sie gehen zunächst den Fluss entlang, dann immer nach links, im Kreis, ohne zu merken, dass sie sich genau auf den Ort zubewegen, von dem aus sie losgegangen sind. Nach einiger Zeit kommen sie in ihre Heimat zurück, die sie jetzt für Panama – das Land ihrer Träume – halten. Und wie schön ist Panama! Obwohl sie dort vor ihrem alten Haus stehen, betrachten der kleine Bär und der kleine Tiger alles mit ganz anderen Augen – denn sie glauben ja, sich am schönsten Ort der Welt zu befinden (vgl. Janosch 1978).

Die Geschichte, die ich in diesem Text erzählen möchte, ist eine ähnliche Geschichte. Es ist die Geschichte einer wissenschaftlichen Disziplin, der Musikethnologie. Sie entstand vor etwa hundert Jahren im deutschsprachigen Raum und hat sich in den letzten Jahren aufgrund globaler Veränderungen innerhalb und ausserhalb der Wissenschaften radikal verändert. Nun ist sie dabei, auf sich selbst zurückzuverweisen. Wie in Janoschs Buch ist sie auch die Geschichte einer Sehnsucht, die voll ist von Träumen, Reisen und Enttäuschungen – und gleichzeitig ist sie die traurige Geschichte eines Missverständnisses, der Suche nach der Ferne, die das Familiäre entfremdet und demzufolge abwertet.

Die Suche nach dem Ursprung

In der frühen Musikethnologie war die Entsprechung zu den Bananen in Janoschs Geschichte der Ursprung der Musik. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts und unter dem prätentiösen Namen «Vergleichende Musikwissenschaft» entstand die Musikethnologie als eine Hilfsdisziplin der historischen bzw. systematischen Musikwissenschaft. Diese machte es sich – um die erste, von Guido Adler im Jahr 1885 ausformulierte Definition des Faches zu bemühen –, «zur Aufgabe […], die Tonprodukte, insbesondere die Volksgesänge verschiedener Völker, Länder und Territorien behufs ethnographischer Zwecke zu vergleichen und nach ihrer Beschaffenheit zu gruppieren […]» (Adler 1885, 14).

Dieser Gruppierung nach der Beschaffenheit lag eine evolutionistische Vorstellung zugrunde, nach der alle Kulturen letztlich dieselbe musikalische Entwicklung durchlaufen würden, aber in unterschiedlichem Tempo. Die hörbaren Differenzen zwischen den Musikkulturen wurden auf schnellere und langsamere Evolutionsgeschwindigkeiten zurückgeführt – mit der westlichen Musikkultur an der Spitze. Andere Musikkulturen stellten demzufolge zeitgenössische Ahnen der westlichen Musik dar, und ihre Untersuchung versprach damit Einblicke in die westliche Musikgeschichte. Das neue Interesse an der Musik fremder, vermeintlich «rückständiger» oder «primitiver» Völker stand daher im direkten Zusammenhang mit dem Wunsch der «Mutterdisziplinen», die Vorstufen der eigenen Musikkultur anhand empirischer Belege zu rekonstruieren. Inspiriert von den Theorien eines Charles Darwin oder eines Herbert Spencer gingen zahlreiche, mit Phonographen bewaffnete Ethnologen in die Welt hinaus, um das verlorene Glied in der Kette der musikalischen Evolution ausfindig zu machen. Überall auf der Welt wurden Aufnahmen gemacht, die – um Erich von Hornbostels Formulierung aus dem Jahr 1905 zu paraphrasieren –, die musikalischen Äusserungen aller Völker der Erde in unanfechtbar exakter Weise fixierten (Hornbostel 1986, 42). Um sie einer streng wissenschaftlichen Bearbeitung zu unterwerfen, wurden diese Aufnahmen – wie Bananen – nach Europa in die Musikarchive geschickt, wo sie von vergleichenden Musikwissenschaftlern transkribiert und nach ihrem Entwicklungsgrad klassifiziert wurden:

[…] wir möchten die fernste, dunkelste Vergangenheit entschleiern und möchten aus der Fülle des Gegenwärtigen das Zeitlose, Allgemeine herausschälen; mit anderen Worten: wir wollen die entwicklungsgeschichtlichen und die allgemein-ästhetischen Grundlagen der Tonkunst kennen lernen. [...] Wir dürfen, wenn auch mit einiger Vorsicht, den Zustand «primitiver» Völker mit früheren Stufen unserer eigenen Kultur in Parallele setzen. Dann würden wir auch in primitiver Musik Analogien zu suchen haben zu der Tonkunst unserer Vorfahren. (Hornbostel 1986, 56–57)

Kreisförmige Wanderungen

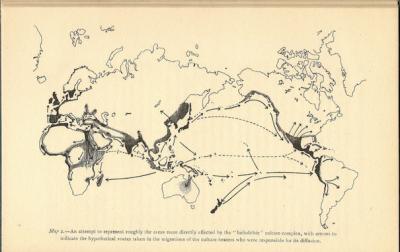

Im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurden die evolutionistischen Theorien in der Ethnologie von den diffusionistischen Ansätzen der Kulturkreislehre verdrängt. Zentraler Streitpunkt zwischen beiden Denkrichtungen war die Erklärung, wie sich Kultur weltweit verbreitet hatte. Während unilineare Evolutionisten die Meinung vertraten, dass alle Kulturen irgendwann unabhängig voneinander auf dem Weg zur «Zivilisation» die gleichen Erfindungen machen, waren Anhänger der Kulturkreislehre der Meinung, dass kulturelle Innovationen nur einmal in der Geschichte stattfinden. Ihre Präsenz in unterschiedlichen Regionen sei durch kreisförmige, auf Krieg und Handel zurückzuführende Wanderungen von Gütern und Sitten zu erklären. In Anlehnung an die Kulturkreislehre entstand auch in der vergleichenden Musikwissenschaft ein neues Erklärungsmodell für die musikalische Differenz zwischen den «Völkern».

Diesem Modell folgend wurden die Aufnahmen «primitiver» Musik oder die «exotischen» Musikinstrumente in den europäischen Musikarchiven und Museen nicht mehr als die zeitgenössische Präsenz einer musikalischen Vergangenheit betrachtet, sondern als die konkreten Spuren einer zentrifugalen Kraft, die sich von bestimmten Orten aus über die ganze Welt verbreitet hatte. Aufgabe der vergleichenden Musikwissenschaft war nicht mehr, das Zeitlose, das Allgemeine in der Musik zu suchen, sondern die Chronologie der Wanderschaft musikalischer Elemente zu skizzieren, oder, um Curt Sachs, einen Vertreter dieser Schule zu zitieren, «das ordnungslose Nebeneinander in ein Nacheinander zu verwandeln» (Sachs 1928, 4). Stand also zuvor die Frage nach dem Ursprung der Musik als eine einheitliche universelle Erscheinung im Vordergrund, richtete sich das Interesse der Fachleute nun auf das Lokalisieren der Diffusionszentren als Ursprungsorte einzelner musikalischer Phänomene. In seinem Buch Geist und Werden der Musikinstrumente aus dem Jahr 1928 schrieb Sachs:

[…] [V]on jedem Kulturzentrum fließen die geistigen und stofflichen Kulturgüter, sei es durch tatsächliche Wanderungen bestimmter Menschengruppen, sei es durch Verpflanzung von Stamm zu Stamm, strahlenförmig ab, und unter dem Nachdrängen stets neuer Wellen fluten die jeweils älteren gegen die Peripherie hin. Anders ausgedrückt: je weiter ein Gut vom Zentrum seiner Mutterkultur entfernt ist, um so höher sein Alter. Dem Verfasser ist mit wachsender Eindringlichkeit klar geworden, dass die gesamte Instrumentenwelt der niederen und mittleren Kulturen, mit Einschluß der amerikanischen und der ost- und südostasiatischen Hochkulturen, von wenigen Zentren aus gespeist worden ist. (Sachs 1928, 5)

Aber die imaginierten Kulturkreise waren so vage, dass sie weder geographisch noch geschichtlich zu rechtfertigen waren. Zu dem Zeitpunkt, als schwarz-braune Horden auf deutschen Strassen jüdische Geschäfte überfielen, war die Kulturkreislehre in der Fachwelt aufgrund ihres spekulativen Charakters massiv in die Kritik geraten. Der Nationalsozialismus beendete die epistemologischen Diskussionen und die Sehnsucht nach der Ferne in Deutschland nun ganz. Einige Vertreter des Faches wie Fritz Bose oder Marius Schneider widmeten sich der musikalischen Rassenforschung nach den Richtlinien der Regierung in Berlin oder einer den Nationalsozialisten gefälligen Variante der Disziplin. Andere, jüdischstämmige Forscher wie Hornbostel oder Sachs, mussten emigrieren und gaben der jungen Disziplin vor allem in den Vereinigten Staaten neue Impulse.

Von Franz Boas zur Ethnomusicology

Zu dieser Zeit beherrschte in Amerika eine an Franz Boas historischem Partikularismus orientierte Richtung das Fach, welche die spekulativen Theorien der Kulturkreislehre ablehnte und sich auf die Untersuchung konkreter musikalischer Erscheinungen konzentrierte. In Anlehnung an die frühe Musikethnographie des 19. Jahrhunderts und im Gegensatz zur deutschen Tradition sammelten die Amerikaner und Amerikanerinnen ihr Untersuchungsmaterial selbst im Feld, denn sie hatten ihr Panama – die indianischen Kulturen – direkt vor der Haustür. Georg Herzog, ein ehemaliger Schüler von Erich von Hornbostel, der nach Amerika emigriert war, hatte bereits im Jahr 1928 in seiner Arbeit The Yuman Musical Style (Herzog 1928) versucht, beide Schulen zu vereinen, indem er empirische Datenerhebung mit der analytischen Methodik der deutschen Schule verband.

Der Sieg der partikularistischen Ausrichtung liess jedoch bis zur Nachkriegszeit auf sich warten, als 1954 der damals junge Musikethnologe Bruno Nettl in seinem Buch North American Indian Musical Styles Alfred Kroebers Konzept der «cultural areas» in die Musikethnologie einführte (Nettl 1954). Es beschränkte den Vergleich verschiedener kultureller Traditionen auf einen viel kleineren und historisch kohärenteren geographischen Raum als die Kulturkreise der Vergleichenden Musikwissenschaft. Die Fokussierung auf das Lokale hatte epistemologische Folgen. Zum einen favorisierte diese Sichtweise die Rekonstruktion kulturspezifischer Musikgeschichte anhand regionaler Zusammenhänge, zum anderen ermöglichte sie die Wahrnehmung differenzierter musikalischer Kulturen, die per se die Pluralform des Substantivs «Musik» suggerierte. Es wurde nicht mehr die Musik als globale Essenz, sondern «die Musik bei …», das heisst als empirischer Fall, erforscht. Genau zu dieser Zeit ersetzte der holländische Musikwissenschaftler Jaap Kunst die Bezeichnung «vergleichende Musikwissenschaft» durch den Begriff Ethnomusicology, der den Vergleich nicht ausschloss, wohl aber den partikularistischen, gruppenbezogenen Blick deutlich betonte (Kunst 1959, 1).

Man könnte diesen zweiten Wendepunkt in der Geschichte des Faches als eine Pluralisierung des Gegenstandes betrachten. Er war aber noch viel mehr. Die Akzentuierung kultureller Zusammenhänge führte in der Folgezeit verstärkt zur Einbeziehung der zuvor häufig vernachlässigten sogenannten «aussermusikalischen» Aspekte und bereitete den Weg für eine neue Definition der Disziplin. Diese betrachtete die Musik nicht mehr allein als Klang, sondern darüber hinaus als einen Raum sozialer Praktiken, in dem sowohl Verhalten als auch Konzepte tradiert wurden. Alan P. Merriams Definition der Musikethnologie als das Studium der Musik in Kultur bzw. der Musik als Kultur revolutionierte das Fach zu Anfang der 1960er Jahre. Damit begründete Merriam eine kulturwissenschaftlich ausgerichtete Musikethnologie bzw. eine Anthropologie der Musik, die es sich zur Aufgabe machte, Musik aus einer holistischen Perspektive zu betrachten. So Merriam in seinem Buch The Anthropology of Music aus dem Jahr 1964:

This reaction against studying music from the descriptive point of view alone is perhaps not so much an indictment of the approach [of comparative musicology] as it is an indictment of what appears to be a faulty methodology [...]. Music can and must be studied from many standpoints, for its aspects include the historical, social psychological, structural, cultural, functional, physical, psychological, aesthetic, symbolic, and others. If an under- standing of music is to be reached, it is clear that no single kind of study can successfully be substituted for the whole. (Merriam 1964, 31)

Musik als Kultur zu verstehen, setzte bestimmte Prämissen voraus und war gleichzeitig an einige Bedingungen geknüpft. Laut Merriams Zitat war es nicht möglich, die Musik fremder Völker zu verstehen, wenn man nicht all jene aussermusikalischen Aspekte berücksichtigte, die irgendeine Rolle spielten für die Produktion, Distribution oder den Konsum dieser Musik. Die Musik einer kulturellen Gruppe zu verstehen, bedeutete also, über ein kulturspezifisches Wissen zu verfügen, welches sich der Musikethnologe oder die Musikethnologin im Feld anzueignen hatte.

Die Ethnologie eines Schaulustigen

Während Anhänger einer naturwissenschaftlich orientierten, kognitiven musikethnologischen Forschung sich der Untersuchung von Kategorien, Konzepten und Überzeugungssystemen für die Produktion und Rezeption von Musik in fremden Kulturen widmeten (vgl. Kubik 1988; Baily 1995), wandten sich kulturwissenschaftlich orientierte Musikethnologen und Musikethnologinnen in den 1980er Jahren der interpretativen Methode eines Clifford Geertz zu, um «dichte Beschreibungen» von «Musiken» zu produzieren. Geertz, einer der renommierten Ethnologen Amerikas in den 1960er Jahren, war der Auffassung, dass Kultur ein Gewebe von Bedeutungen sei, dessen Inhalt von den Ethnologen und Ethnologinnen «richtig» entschlüsselt werden sollte (Geertz 2000, 21). In Anlehnung an Malinowskis Vorstellung einer teilnehmenden Beobachtung sah Geertz den Schlüssel für eine «richtige», also einzig wahre, Auslegung in der Enthüllung eines nicht immer evidenten «native point of view».

Dementsprechend definierte Geertz die ethnologische Forschung als die Tätigkeit eines Schaulustigen, der die kulturellen Texte der Anderen über deren Schulter liest. Wenn ich dieses Bild mit unserer Geschichte vom Anfang in Verbindung setze, würde ich es so formulieren: Geertz wollte nicht nur beschreiben, wie Bananen in Panama aussehen, riechen, schmecken, wie sie gepflanzt, gegessen, oder für wie viel Geld sie verkauft werden, sondern auch, welche Bedeutung die Bananen für die Panamaer haben. Die Aufgabe der interpretativen Musikethnologie war demzufolge, die fremde Musik anhand der emischen bedeutungsgenerierenden Instanzen zu erläutern. Paradigmatisch für diesen dritten Wendepunkt der Musikethnologie ist das Buch Sound and Sentiment des amerikanischen Musikethnologen Steven Feld aus dem Jahr 1982, in dem er die ästhetischen Kriterien der Musik der Kaluli aus Papua Neu Guinea darstellt. In der Einleitung des Buches charakterisiert Feld sein Vorhaben folgendermassen:

[A] major portion of my study supports structural arguments with detailed descriptions of how symbols activate meaningful activity. In these descriptions, I follow Geertz’s notion of ethnography as a kind of detective work. Evidence is accumulated in detail, then the work begins again with the piecing, sorting, editing, and weaving of evidence into interpretation. (Feld 1982, 15)

Dass es sich hier um eine «richtige» Interpretation im Sinne Geertz’ handelt, wird dadurch evident, dass Feld sich gleichzeitig als Dekodierer, Übersetzer und Hermeneutiker des kulturellen Systems der Kaluli betrachtet, als ein Vermittler zwischen der Welt der Kaluli und der musikethnologischen Gemeinde (ebd.). Musik wird also als ein bedeutungsgenerierendes System betrachtet, welches die Ethnologin oder der Ethnologe für die Lesenden diesseits erklärt.

An diesem Punkt angelangt, könnte man den Eindruck bekommen, dass die Geschichte der Musikethnologie eine Geschichte mit Happy End sei, dass es ihr trotz der diffusen und falschen Prämissen der frühen vergleichenden Musikwissenschaft letztlich doch noch gelungen sei, ein adäquates, wissenschaftlich fundiertes Forschungsmodell für fremde Musikkulturen zu entwerfen. Ferner könnte man annehmen, dass die Musikethnologinnen und Musikethnologen im Gegensatz zum kleinen Bär und seinem guten Freund, dem kleinen Tiger, nach langen, anstrengenden Reisen, wiederholten Enttäuschungen und zahlreichen Fehlerkorrekturen endlich ihr Ziel, das Land ihrer Träume, erreicht haben, und dass sie nun von dort ihre hermeneutischen Analysen fremder Musiken in die Welt versenden. Jedoch entpuppte sich die vorgebliche Richtigkeit ihrer Beschreibungen sehr schnell als eine reine Schimäre.

Betrachten und betrachtet werden

1978 erschien das Buch Orientalism des palästinensischen Literaturkritikers Edward Said und erschütterte die gesamte Ethnologie. Said hatte verschiedene Werke westlicher Autoren, in denen der Orient repräsentiert wurde, diskursanalytisch untersucht und kam zu dem Schluss, dass diese Repräsentationen des Anderen sich auf keine geographische, historische oder kulturelle Realität bezogen, sondern lediglich auf eine imaginierte Welt, in der die Alterität der untersuchten Kulturen als Gegenbild zum Westen fungierte. Das Erschreckende dabei war, dass diese angeblich objektive Beschreibung der Differenz nichts anderes war, als eine normative Festlegung vorgestellter kultureller «Essenzen», die auf folgender binären Logik basierten: «wir sind so» und «sie sind anders» (vgl. Said 1979, 237). Andere Kulturen zu beschreiben, hiess es in Saids postkolonialer Kritik am Orientalismus, sei nichts weiter, als ein invertiertes Bild des Eigenen zu konstruieren. Um diese Differenz zu betonen, tendieren, – so Said – Ethnologinnen und Ethnologen dazu, eine zeitliche Disparität zu ihrem Untersuchungsobjekt zu erstellen.

Johannes Fabian hat diese Strategie 1983 in seinem Buch Time and the Other als «denial of coevalness» bezeichnet (Fabian 1983, 31). Rein logisch betrachtet, scheint die Trennung von Betrachtenden und Betrachteten in nicht übereinstimmende Zeitebenen ein Absurdum zu sein, denn ohne Zweifel ist die Ethnologie nur aufgrund einer Gleichzeitigkeit aller Involvierten möglich. Aber der ethnologische Diskurs zeigt tatsächlich eine andauernde und systematische Tendenz, seine Referenten in eine andere Zeit zu verschieben, als diejenige, in der er konstruiert wird, bzw. die Tendenz, trotz einer räumlichen Annäherung an Informantinnen und Informanten eine zeitliche Distanzierung zu schaffen. Sei es mittels einer Klassifikation der Zeit in typologische Instanzen wie vorliterarisch, vorindustriell oder vorkapitalistisch (vgl. Fabian 1983, 31–33) oder sei es mittels der Anwendung von Sätzen im Präsens, um «exotische» Kulturen zu beschreiben – die Nuer sind, die Nuer denken, die Nuer pflegen dies oder das zu tun usw. –, was sie im Moment der Betrachtung einfrieren lässt (vgl. ebd. 81), in beiden Fällen verschiebt die Ethnologie die Anderen in eine andere Zeit, die sie einsperrt, von der «normalen» Welt ausschliesst (vgl. ebd. 144) und wie Bananen aus fernen Ländern ausstellt.

Im Rahmen der Musikforschung hatte der wissenschaftliche Habitus ähnliche Züge angenommen wie in der Ethnologie, und Begriffe wie «primitiv», «exotisch» oder «aussereuropäisch» definierten das Umfeld der Musikethnologie (Mendívil 2011, 188). Die Systematisierung und die Klassifikation der musikalischen Systeme unterschiedlicher Kulturen nach ihrer Beschaffenheit hatten und haben immer noch nicht zum Zweck, die diversifizierten musikalischen Fähigkeiten des Menschen zu bestätigen, sondern die Konstruktion ihrer zeitlichen Disparität zu sichern. Wie der Ethnologe brauchte auch die Musikwissenschaftlerin eine zeitliche Trennung vom Anderen.

Die fiktive Repräsentation des Anderen

Neben der postkolonialen Kritik liessen sich etwa zur gleichen Zeit auch kritische Stimmen aus dem Feminismus und feministischen Post-Kolonialismus vernehmen. Die indische Literaturwissenschaftlerin Gayatri Spivak (vgl. 1988) oder die amerikanische Philosophin Judith Butler (1990) enthüllten die angeblich objektiven Beschreibungen des Anderen als vom männlichen Blick geprägte Betrachtungen, und stellten so die hegemoniale Stellung weisser Männer in der westlichen Wissenschaft in Frage. Die Repräsentation des Anderen basierte laut beiden Autorinnen nicht nur auf einer zeitlichen, sondern auch auf einer Gender-Disparität.

Die Enthüllung, dass diese Disparitäten anhand ethnographischer Repräsentationen konstruiert wurden, ist ohne Zweifel der Verdienst einer Gruppe von Ethnologen, die sich im Jahr 1984 in Santa Fe an der School of American Research zusammentaten, um über die Rhetorik und Poetik des ethnographischen Textes zu diskutieren. Wie bereits Said kamen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses, dessen Bericht von James Clifford und George Marcus im Jahr 1986 unter dem Titel Writing Culture herausgegeben wurde, zu dem Schluss, dass die ethnographischen Repräsentationen Fiktionen sind und dass die in ihnen beschriebene Alterität vor allem ein Produkt literarischer Strategien sei, die das Ziel verfolgen, den Leser und die Leserin davon zu überzeugen, dass diese Beschreibungen die einzig möglichen sind (vgl. Clifford 1986, 6–7). Die sogenannte Krise der Repräsentation richtete auch an die Musikethnologinnen und Musikethnologen eine entscheidende Frage: Wie soll die Musik fremder Kulturen überhaupt dargestellt werden?

Als wäre dies nicht schon genug, kamen noch weitere Schwierigkeiten hinzu, die mit den sozialen und technologischen Entwicklungen dessen zu tun haben, was Fredric Jameson die kulturelle Logik des Spätkapitalismus genannt hat (vgl. Jameson 1991). Damit meine ich sowohl die Einführung neuer Telekommunikationstechnologien als auch die demographischen Veränderungen in den sogenannten Industrieländern, die auf radikale Weise die Wahrnehmung von Musik und die Herausbildung von Musikszenen revolutioniert haben. Die Ausbreitung des Internets in den Bereich des Privaten sowie die Möglichkeiten elektronischer Datenübertragung haben in den letzten Jahren zu alternativen Wegen für die Zirkulation und Distribution von Wissen über Musik und von Musik selbst geführt. Dies hat ohne Zweifel die Machtverhältnisse zwischen den Produzentinnen und Produzenten und den Konsumierenden von Musik sowie die Beziehung der Konsumierenden untereinander neu strukturiert.

Die kontinuierlichen Migrationsbewegungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts veränderten das Selbstbild und die Musik des Westens und ermöglichten weltweit die Entstehung von neuartigen communities, in denen Identitäten und Differenzen neu verhandelt werden. Der britische Soziologe Anthony Giddens spricht in diesem Zusammenhang von einer Trennung von Ort und Raum, einer Entbettung von sozialen Praktiken, aufgrund derer gesichtsunabhängige Beziehungen an Bedeutung zunehmen (vgl. Giddens 1999). Der indische Ethnologe Arjun Appadurai attestiert zudem eine Deterritorialisierung von Kultur. Wie die imaginierten Gemeinschaften von Benedict Anderson bilden sich laut Appadurai phantasmagorische Räume – technoscape, mediascape, financescape, ethnoscape und ideoscape –, in denen kulturelle Allianzen und individuelle Identitäten konstruiert werden (Appadurai 1996, 33f.). Die «traditionelle» village situation der Musikethnologie scheint in der heutigen Welt im Aussterben begriffen zu sein. Das blühende Leben ländlicher Musikformen in den Metropolen sowie die zunehmende Präsenz der Medien auf dem Land unterstützen die Entstehung früher unvorstellbarer Fusionen wie Polka und Punk oder Bhangra und Techno und werfen damit Fragen bezüglich der Lokalität bzw. Multilokalität der Musikphänomene auf. In einer Welt, in der alles zur Collage wird, fragt sich die erstaunte Musikethnologin oder der verzweifelte Musikethnologe, wie die Differenz erfasst und dargestellt werden kann und wo sie hingehört. In dieser Welt von Mosaiken und globalen Zusammenhängen entpuppte sich zudem der homogene Kulturbegriff der Ethnologinnen und Ethnologen als eine reine Illusion. Wie konnte man Musik noch als Kultur darstellen, wenn Kulturen ineinander verschwinden?

Ein überholtes Fach?

Selbst im Bereich der Musikwissenschaft wurde eine Rechfertigung der musikethnologischen Beschäftigung immer schwieriger. Hatte die Musikethnologie bis dahin über ein quasi Monopol auf kulturwissenschaftliche Themen und ethnographische Methoden im Fach verfügt, stellte sich in den 1990er Jahre mit dem Aufkommen der New Musicology heraus, dass weder die ethnographische Datenerhebung noch kulturwissenschaftliche Fragestellungen ein exklusives Gut der Musikethnologie waren und dass Kolleginnen und Kollegen aus dem historischen Bereich dies auch zu bearbeiten wussten. Dies löste eine Reihe von Arbeiten aus, die evident machten, dass die damals klaren Grenzen zwischen historischer Musikwissenschaft und Musikethnologie im Inbegriff waren zu verschwimmen (Small 1998, Walser 1993). Selbst der Name der Disziplin ist in Frage gestellt worden. So werden im deutschsprachigen Raum zunehmend Studienordnungen anhand von «euphemistischen» Bezeichnungen wie Transcultural Music Studies, Cultural Musicology oder Soziale Anthropologie der Musik benannt, obwohl Forschungspraxis und Gegenstand sich nicht radikal geändert haben. Auch im englischsprachigen Bereich wird der Begriff für überflüssig gehalten, da die gesamte Musikwissenschaft sich «musikethnologisiert» hätte. Wenn, wie Nicholas Cook es formulierte, alle Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler jetzt Musikethnologinnen und Musikethnologen geworden sind (Cook 2008, 48–70), wofür braucht man dann noch den Begriff Musikethnologie?

In einem hinsichtlich seines konstruktiven Potentials noch nicht gewürdigten Artikel hat Martin Greve in Anlehnung an die Writing-Culture-Debatte und angesichts der oben erwähnten globalen und fachlichen Tendenzen behauptet, dass die Repräsentation fremder Musik, und damit die musikethnologische Praxis, höchstproblematisch, wenn nicht sogar anachronistisch, geworden sei. Hierzu Greve:

Die Existenz eines Teilgebietes für nicht-westliche, außereuropäische Musik, im deutsch-sprachigen Raum institutionell ohnehin kaum durchgesetzt, geht an den Realitäten einer globalisierten, postkolonialen Welt vorbei. […] die traditionellen Forschungsgebiete der Musikethnologie […] sind dabei zu verschwinden – und mit ihnen das Fach. (2002, 250)

Greves Plädoyer für das «notwendige Verschwinden» der Musikethnologie scheint etwas davon zu haben, was ich hier als die Sehnsucht nach einer Politik der Reinheit bezeichnen möchte. Ich denke aber, dass wir Musikethnologinnen und Musikethnologen Dringenderes zu tun haben, als uns nach einer «mythischen» Zeit zu sehnen, in der alle Identitäten – die hiesigen wie die dortigen – ihren Platz auf der Welt zu bewahren wussten. Dass ich, was die Zukunft der Musikethnologie betrifft, trotz des scheinbar desolaten Panoramas zum Optimismus tendiere, verdanke ich Janoschs Geschichte. Meiner Meinung nach erteilt uns das lustige Abenteuer vom kleinen Bär und seinem Freund, dem kleinen Tiger, eine wichtige Lehre. Sie zeigt uns, dass die Sehnsucht nach der Ferne immer das Alltägliche, das Familiäre abwertet, sie macht uns deutlich, dass wir alle dazu neigen, die Differenz zeitlich und räumlich zu denken, und dass wir dabei übersehen, dass das Alltägliche, das Familiäre auch ein Zeichen der Differenz sein kann. Wenn ich diese Lehre auf die Geschichte meines Faches übertrage, auf die Hin- und Herbewegungen meiner fröhlichen Wissenschaft, wird mir deutlich, dass wir viel zu lange damit beschäftigt waren, die Ferne zu suchen, dass wir viel zu lange den Irrtum begangen haben, unsere Aufgabe darauf zu reduzieren, die Differenz der zeitlich und räumlich Anderen zu dokumentieren bzw. zu konstruieren, ohne zu merken, dass «Panama» nicht nur vor der eigenen Tür liegen kann, sondern auch in uns selbst. Die Welt ist nicht eine Landschaft von Repräsentationen geworden. Sie war es immer. Was unseren musikethnologischen Standpunkt heutzutage prägt oder prägen sollte, ist die Tatsache, dass diese Repräsentationen evident geworden sind.

Selbstverortung und Kontext-Denken

In seinem Aufsatz The Use of Diversity aus dem Jahr 1986 hat Clifford Geertz den apokalyptischen Stimmen aus der Ethnologie entgegengehalten, dass die multikulturellen Züge der postmodernen Gesellschaft die Differenzen nicht ausheben, sondern umformulieren. Wir, die kulturelle Vielfalt dokumentieren und untersuchen, sollten mehr Wert auf die kleinen Nuancen der Differenzen hier und bei den Anderen legen, denn wie Geertz es formuliert, beginnen die Grenzen zum Anderen nicht selten bei der eigenen Haut (vgl. Geertz 1986). Trotz oder gerade aufgrund von zunehmender Hybridität und Multikulturalität ist es immer noch eine notwendige Tätigkeit, sich die Differenzen vor Augen zu halten, zu betrachten, wer sie warum konstruiert und reproduziert und die eigene Position und Involviertheit in das sogenannte Othering zu reflektieren. Die kulturwissenschaftlich orientierte, post-interpretative Musikethnologie, der ich mich zugehörig fühle, macht sich diese Aufgabe zu eigen: sich die musikalische Differenz hier und in «Panama» vorzustellen, sie zu beobachten, zu dokumentieren und sie vor allem dort zu fördern, wo statt Toleranz die Zukunft des Ethnozentrismus gepflegt wird.

Die kulturwissenschaftlich ausgerichtete Musikethnologie ist daher viel mehr daran interessiert, das Potential des Faches zu eruieren, als einen kläglichen Nekrolog anzufertigen. Sie macht aus der Not eine Tugend. Anstatt sich nach der reinen Differenz fremder Kulturen zu sehnen, die sowieso nie existiert hat, versucht sie, dem Anderen im eigenen Haus auf die Spur zu kommen sowie die Ähnlichkeiten mit den Anderen im fernen Panama er- und zu vermitteln. Das ist der Grund, aus dem sie sowohl die sogenannten traditionellen Musikformen als auch die Popularmusik als ihren Forschungsgegenstand betrachtet. Denn jede Art von Musik ist «authentisch», solange sie von kulturellen oder subkulturellen Gruppen auf der Welt für «authentisch» gehalten wird. Es ist ebenfalls der Grund, warum über den musikalischen Text hinaus das Problem der Identitätsbildung und der Identitätsverhandlung mit einbezogen werden muss, denn Musik ist immer ein Raum sozialer Praktiken, in dem Frauen, Männer, Kinder, Homosexuelle, Migrantinnen und Migranten, Arme und Reiche, Strassenmusikanten oder Akademikerinnen und Akademiker ihre Selbstrepräsentationen zur Schau stellen und austauschen.

In dem Bewusstsein der Problematik der Repräsentation des Anderen sind wir kulturwissenschaftlich ausgerichteten Musikethnologinnen und Musikethnologen der Auffassung, dass wir bei der Konstruktion des Anderen uns selbst konstruieren. Wie Jacques Derrida in seinem berühmten Text Envoi behauptet, ist die selbstreflexive Betrachtung der Repräsentation ein Ausweg aus der Sackgasse der Repräsentation. Indem der Mensch sich als ein Teil der Szenerie der Repräsentation betrachtet, so Derrida, positioniert er sich selbst als Objekt der Repräsentation und objektiviert so die eigene Subjektivität (1987, 101). Darum bemühen wir uns in einer kulturwissenschaftlichen Musikethnologie: den eigenen Ausgangspunkt mitzudenken und ihn explizit zu formulieren. Wenn Musik Interaktion von Menschen ist, kann sich die Musikethnologin oder der Musikethnologe dieser Interaktion nicht entziehen.

Während einige Kolleginnen und Kollegen die Ausbreitung des Internets als eine Gefahr für das Fach sehen, sind wir der Auffassung, dass dieses Medium zu einer Dezentralisierung des Subjektes im Diskurs beiträgt und uns neue Felder eröffnet. Internetforen, virtuelle Treffpunkte wie MySpace oder YouTube fungieren als neue Loci für die Produktion von Aussagen und Bedeutungen von Musik. Sie entpuppen sich als soziale Räume für die Produktion und Distribution von Musik und sollen als solche betrachtet und untersucht werden.

Greves Nekrolog auf die Musikethnologie geht von der Annahme aus, dass die heutige Welt und das heutige Fach die Musikethnologie nicht mehr tolerieren. Ich möchte, um meinen Artikel zu beenden, Martin Greve Recht geben, indem ich ihm widerspreche. Eine alte, rein deskriptive Musikethnologie, die ihre eigenen Prämissen nicht hinterfragt und nur den Anderen lauscht, um ihn hier «auszustellen», brauchen wir nicht mehr. Eine jenseits des Anderen gedachte, kulturwissenschaftlich orientierte Musikethnologie aber scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein, den heutigen Bedingungen der Musikwelt und der Musikforschung Rechnung zu tragen. Sei mir erlaubt, ein letztes Mal, auf die Geschichte des kleinen Bärs und des kleinen Tigers zu verweisen. Wie die Figuren Janoschs hat die Musikethnologie sich in die Welt hinaus begeben, um wieder nach Hause zu kommen. Dort hat sie das Alte gefunden. Aber ich sehe darin keinen Grund zur Enttäuschung. Wir sollten einfach lernen, in diesem alten Haus das Neue, das Fremde zu entdecken, denn Panama ist schön und riecht nach Bananen. Und Bananen schmecken gut. Egal, ob sie von ganz weit weg oder aus dem Laden nebenan kommen, ob sie Teil eines Obstsalats oder Bananensplits sind.

Quellenverzeichnis

This text has been published first in the Norient book «Out of the Absurdity of Life».

Biography

Shop

Published on April 25, 2014

Last updated on May 01, 2024

Topics

Digitization means empowerment: for niche musicians, queer artists and native aliens that connect online to create safe spaces.

What happens when U.S.-blogger collects african music and offers it for free? What is the difference between «textually signaled» and «textually unsignaled»?

About Indian musicians in German pedestrian zones and the relationshis of music and place in academic research.

Why Asia is not a continent and how the aesthetics of the NON Worldwide collective create new utopian notions of multi-centred origins.

Does one really need the other in order to understand oneself?

Special

Snap