Der Soundtrack zum amerikanischen Nation Building

Auf dem Internet ist eine Sammlung mit über 10’000 Musik- und Comedynummern von 1901 bis 1925 frei zugänglich. Sie erlaubt einen neuen Blick auf die Anfänge der amerikanischen Popkultur.

Es waren die ersten Stars, die man auch zu Hause in der Stube bewundern konnte, aber bis auf wenige Ausnahmen hat man sie vergessen. Die Musik von Stella Mayhew, Billy Murray oder Bert Williams lagerte in den Archiven der Plattenfirmen, weggeschlossen. Wenn nicht sogar weggesprengt wie im Falle von RCA, dem Musikkonzern, der Anfang der 60er-Jahre sein Lager in New Jersey gar nicht erst räumte, bevor er es pulverisierte. Die Trümmer wurden in den Delaware River geschaufelt, um darüber ein neues Pier zu bauen – und mit ihnen Tausende von Masteraufnahmen von Victor, einer Plattenfirma, die von 1901 bis 1929 existiert hatte.

Verloren war die Musik von Victor damit nicht. In Bibliotheken und privaten Sammlungen hat sie auf Schellackplatten überlebt – und jetzt taucht sie im Internet wieder auf. Ende Mai hat die Library of Congress, die US-amerikanische Nationalbibliothek, die National Jukebox aufgeschaltet – eine Online-Sammlung von 10’000 Aufnahmen aus dem Katalog von Victor. Die Rechte gehören heute dem Unterhaltungskonzern Sony, der die Musik der «Jukebox» gratis zur Verfügung stellt, freilich nur als Stream, nicht zum Download. Dafür kann man sich ganz leicht seine eigenen Playlists zusammenstellen.

Der Goldrausch der Pioniere

Wie die Library of Congress verspricht, wird die Sammlung digitalisierter Schellackplatten nun laufend ergänzt. Später im Jahr soll auch die Musik anderer Plattenlabels dazukommen, die heute Sony gehören: Darauf darf man sich umso mehr freuen, als mit Okeh oder Columbia auch solche dabei sind, die für die frühe Blues- und Jazzgeschichte ausserordentlich wichtig waren.

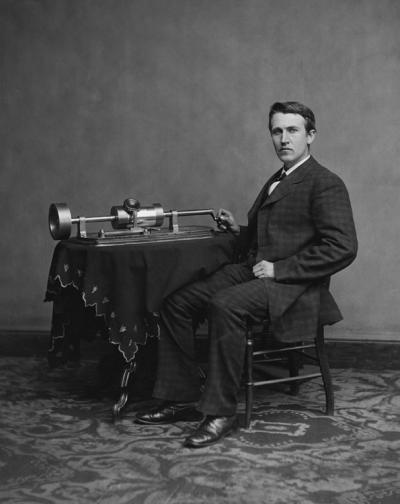

Doch schon jetzt ist die National Jukebox von unschätzbarem Wert, und das nicht nur, weil sie auf Anhieb die grösste Sammlung ihrer Art ist. Wie schon das vergleichbare, aber kleinere Online-Musikarchiv, mit dem die Universität von Santa Barbara, Kalifornien, für Aufsehen gesorgt hat, ermöglicht auch die Jukebox einen umfassenden Blick auf einen vergessenen und verdrängten Teil in der Geschichte der US-amerikanischen Populärmusik. 1877 hatte Thomas Edison die erste Tonaufnahme der Geschichte gemacht, und zur Jahrhundertwende lief dann die Massenproduktion von Platten und Phonographen an.

Wer sich durch die Jukebox klickt, kann den Goldrausch förmlich hören, den die neue Technik damals ausgelöst haben muss. Die Plattenfirmen hatten noch keine genaue Idee davon, was beim Publikum zum Hit werden könnte, und probierten alles Mögliche aus: Opernstars wie Enrico Caruso machten ihre ersten Aufnahmen, aber auch obskure Gesangsquartette. Die Sänger vom Broadway und die Ragtime-Pianisten, die Komiker und die Präsidenten, die sich nun per Schallplatte aus dem Weissen Haus ans Volk wandten.

Und immer wieder begegnet man den Immigranten und ihren Nachkommen, die für die grossstädtische Diaspora sangen: Armeniern und Chinesen, Iren und russischen Juden und auch Fritz Zimmermann, der die Heimwehschweizer mit «De Gaemsjaeger» oder «D’ Meitschi von Emmetal» bediente. Neben viel Skurrilem – so das deutsche Kriegshörspiel «Vorposten an der italienischen Grenze» von 1916 – findet man auch Meilensteine der Musikgeschichte: Der «Livery Stable Blues» der Original Dixieland Jazz Band von 1917 gilt als die erste Jazzaufnahme überhaupt.

Natürlich, diese Aufnahmen klingen für heutige Ohren prekär. Dies war die Ära der mechanischen Tonaufnahme. Die Musiker spielten im Studio in ein langes Rohr, an dessen Ende eine Membran und eine Nadel sassen, welche die Schallwellen auf eine Platte oder einen Zylinder übertrugen. Erst ab 1925 gab es Mikrofone und Verstärker: Geräte, die den Strom nutzen und so den Klang flexibel und geschmeidig machen. Entsprechend rustikal klingen die Platten aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg.

Das rassistische Erbe

Aber das Rauschen und Knacken passt ganz gut zur Unübersichtlichkeit dieser Ursuppe aus Folklorismen und angeeigneten Kunstmusiken, die sich noch nicht zu festen, vermarktbaren Genres verdickt hat. Ja, man kann in diesem Fundus wiederentdeckter Aufnahmen durchaus den Soundtrack zum amerikanischen «Nation Building» hören. Aus diesem trüben Amalgam unterschiedlichster Einflüsse stieg in den 20er- und 30er-Jahren das «Great American Songbook» auf, und damit eine ganze Tradition genuin amerikanischer Populärmusik, die den Broadway mit Blues und Jazz verklammerte.

Die Ursprünge dieser grossen Tradition zu hören, ist nicht immer angenehm. Denn natürlich führen sowohl die National Jukebox als auch die Sammlung digitalisierter Zylinderaufnahmen, welche die Universität von Santa Barbara online gestellt hat, auf direktem Weg zurück in die Minstrel Show. In diesem Variété, der vermutlich populärsten Massenkultur in den USA des 19. Jahrhunderts, belustigte sich das Publikum an Entertainern, die mit geschwärztem Gesicht (dem Blackface) den Slang und die Tanzschritte der Schwarzen karikierten. Ethnische Stereotypen – auch über Iren, Indianer oder Juden – gehörten bis ins 20. Jahrhundert zum Repertoire der Vaudeville-Bühnen, und selbstverständlich sind sie auch auf diesen alten Schellackplatten und Zylindern zu hören.

Die Veteranen der Minstrel-Bühne wurden in nicht wenigen Fällen zu den grössten Stars der neuen Ära. Billy Murray zum Beispiel, der Sohn irischer Einwanderer, der ab 1903 mit politisch unkorrekten Novelty-Songs nicht weniger als 44 Hits hatte (u. a. «If You Talk in Your Sleep, Don’t Mention My Name»). Oder Bert Williams, der am Anfang seiner Karriere in den Minstrel Shows den lustigen Neger gegeben hatte. Im neuen Jahrhundert wurde er zum erfolgreichsten afro-amerikanischen Plattenkünstler vor 1920, und er war der erste Schwarze, der am Broadway eine Hauptrolle sang.

So dokumentieren seine Platten auch eine Ära, die Abschied nahm von der Minstrel Show. Die steckt dieser Musik noch hörbar in den Knochen, aber überall begegnet man schon subtileren Formen des Entertainments. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis das American Songbook blühte, sei dies nun bei Ella Fitzgerald oder bei Frank Sinatra.

Verdrängt von Blues und Folk

Wenn die amerikanische Popmusik des frühen 20. Jahrhunderts so lange im Giftschrank der Plattenindustrie blieb, liegt das auch daran, dass man erst später das kommerzielle Potenzial entdeckte, das in der Wiederveröffentlichung alter Platten steckt. Vor allem aber liegt es an ihren Wurzeln in der rassistischen Minstrel Show – die freilich, lange vor den Theatern und Konzertsälen, ironischerweise auch die erste Profibühne war, auf der schwarze Entertainer auftraten. Trotzdem wäre es etwa in den 60er-Jahren, der Ära der afro-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, undenkbar gewesen, diese Musik herauszubringen.

So ist es kein Zufall, dass in den 60ern der ländliche Folk und Blues zu den Wurzeln der US-Popmusik erklärt wurden. Die puren, aber auch klar stilisierten Weisen aus den Appalachen und dem Mississippi Delta passten besser in die mythologischen Konzepte der Rockgeneration. Nur: Die Plattenfirmen hatten diesen ländlichen Markt erst ab 1925 erschlossen, als für die Aufnahmen kompakte, mobile, mikrofonierte Geräte zur Verfügung standen. Auch hier machte erst das Medium die Botschaft. Aber diesmal war es eine, die auch die Nachwelt noch gerne hören mochte.

Biography

Published on July 20, 2011

Last updated on April 30, 2024

Topics

How can sound & music be preserved and at the same time evolve in line with the present?

What happens, when artists move from one to another country? For example, when an Arab artist replaces the big tractors in her the village with big jeeps of the West.

About fees, selling records, and public funding: How musicians strive for a living in the digital era.

How does the artits’ relationship to the gear affect music? How to make the climate change audible?

Snap