NORIENT = No Orient! Der Name unseres «Network for Local and Global Sounds and Media Culture» bezieht sich unter anderem auf das Buch Orientalism (1978) von Edward W. Said. 2013 jährte sich der Todestag des Kulturtheoretikers zum zehnten Mal. Anlass genug für das Institut für Musik und Musikwissenschaft der Stiftung Universität Hildesheim Saids Auseinandersetzungen mit Musik zu würdigen und zu reflektieren. Norient-Autorinnen und Autoren gestalteten dieses Treffen von Musikern, Wissenschaftlerinnen, Performern ganz wesentlich mit.

In diesem Dossier sind ausgewählte Beiträge von Forscherinnen und Forschern zusammengetragen, die sich mit Orientalismus, Populärer Musik, ethnischen Zuschreibungen und Edward Said befassen. Es sind Bestandsaufnahmen klischeehafter Orientalismen in zeitgenössischen Produktionen – von Schlager über Pop, World Music bis zu unseren eigenen Bildern.

Den Auftakt macht Johannes Ismaiel-Wendt: er führt Edward Said als Musikkritiker ein, verfolgt übergeneralisierende Erzählungen des Westens über den Orient und gibt Einblicke, wie die Münchner Musiker Saam Schlamminger und Burnt Friedmann dem Orientalismus kontern.

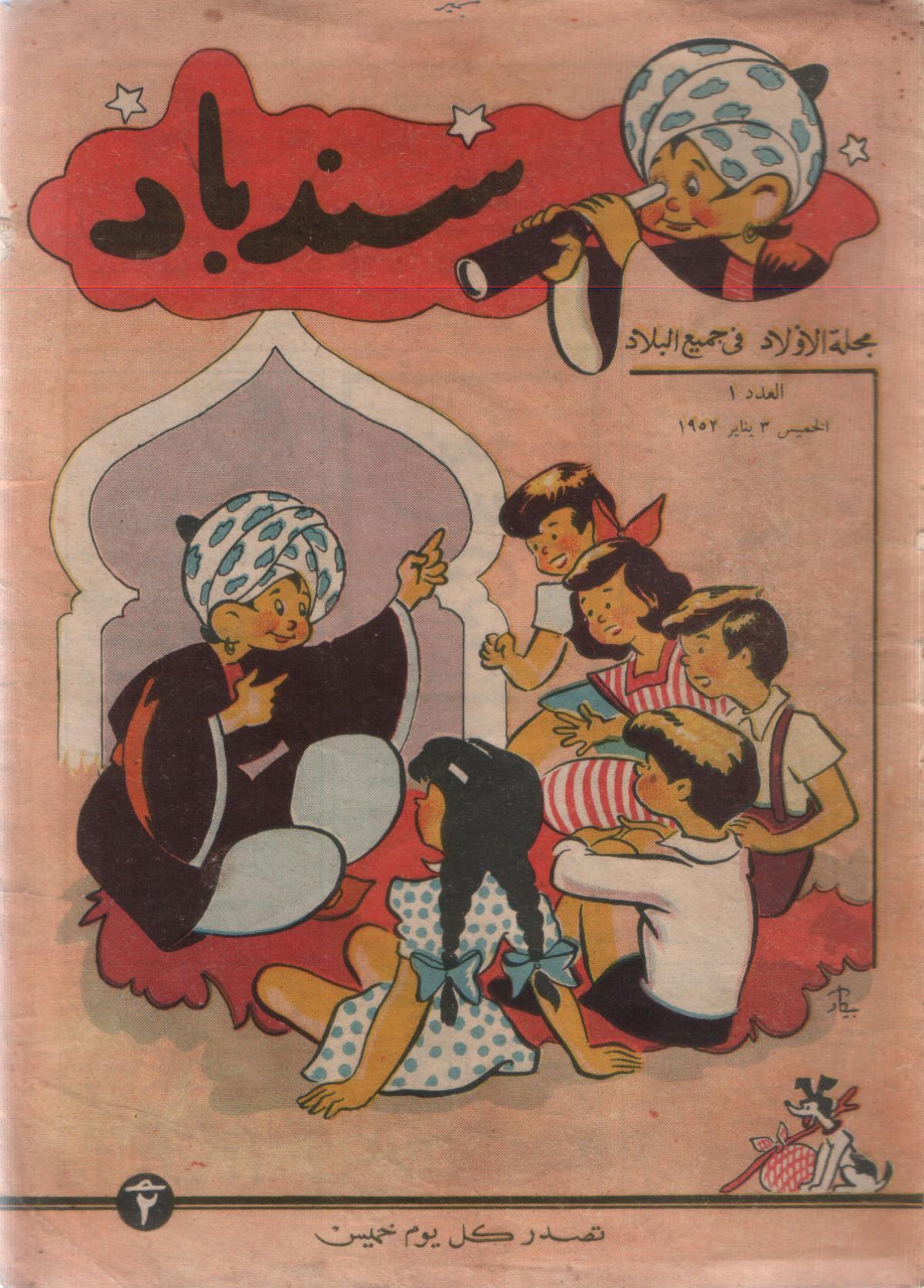

In den 1970er Jahren, als der Literatur- und Kulturkritiker Edward Said an seiner prominenten Studie Orientalism arbeitete, lief im deutschen Fernsehen die Zeichentrick-Kinderserie Sindbad. Auch wenn seitdem fast vier Jahrzehnte vergangen sind und ich damals ein sehr kleiner Junge war, habe ich eine kurze musikalische Phrase aus der Titelmelodie der Serie – nicht länger als eine Sekunde – nie vergessen: Zur Einleitung der Strophe, in der es um die bedrohliche, glühende Wüste und sich verirrende Karawanen ging, wurden auf einer Flöte ein paar irgendwie betörende, «orientalisch» anmutende Töne geträllert.

Erst sehr viel später, etwa als die Ausgabe zum 25. Jubiläum von Saids Buch Orientalism erschien, verstand ich, dass diese kurze Melodie – wohl in dem für solche Kompositionen typischen harmonischen Moll erklingend – ein Mosaiksteinchen der orientalistischen Gehörbildung war, die ich in Deutschland genossen habe. Zu Karl Gottlieb Herbigs Vertonung von «C-A-F-F-E-E, trink nicht zu viel Caffee», mit dem «Muselmann», der angeblich vom «Türkentrank» nicht lassen kann, bekamen wir Kinder mit der Sindbad-Musik noch eine aktualisierte, popmusikalische Aufbereitung orientalischer Phantasien zu Gehör.

Mit im Westen produzierter Popmusik, als Sohn eines Palästinensers in Deutschland aufgewachsen, prägten sich mir diese Markierungen der Musik und Behauptungen des Suchtverhaltens der «gemeinen Orientalen» gut ein, denn beides war mir aus meinem Zuhause nicht bekannt. Interessant ist, dass ich mir die anderen Sounds der Sindbad-Musik, um diese kleine orientalisierte Phrase herum, nicht eingeprägt habe. Erst jetzt, wo ich die ganze Titelmelodie wieder auf YouTube anhören kann, fällt mir der funky Stil auf, in dem das Stück eigentlich eingespielt ist – WahWah Gitarre und blubbernder E-Bass. Und in dem uns aus der Wüste erlösenden Refrain (selbstverständlich in Dur) muss die Sängerin im Unterschied zur Strophe auch nicht mehr so bedrückend leierig, in diesem Pseudo-Makaam-Stil, singen. Das ganze Ding stampft im Disco-Beat glücklich voran.

Kultur als Imperialismus

In seinem gesamten Werk sowie in Interviews eröffnet Edward W. Said – im Zusammenhang mit Kolonialismus und Imperialismus, aber auch in Kontexten von globaler Vernetzung und internationaler Medienberichterstattung – mehr oder weniger latent immer wieder eine konfliktbehaftete Paradoxie, die er in vielschichtiger Weise beleuchtet:

Imperialism consolidated the mixture of cultures and identities on a global scale. But its worst and most paradoxical gift was to allow people to believe that they were only, mainly, exclusively, white, or Black, or Western, or Oriental (Said 1993, 407–08).

Said lokalisiert dieses Paradoxon vornehmlich im Zusammenhang kultureller Produktionen und, ausser in seiner Auseinandersetzung mit Literatur, vor allem in der Musik. Er macht ein Spannungsfeld auf, in dem Kultur im Allgemeinen und Musik im Besonderen einerseits zur nationalistischen, ethnisierenden Repräsentation – als Generator von Grenzen instrumentalisiert wird. Nur wenige Töne einer phantasierten Melodie genügen eben, um die (Musik-)Welt der «Anderen» klischeehaft der eigenen gegenüberzustellen. Andererseits bietet sich Musik für Said als grenzüberschreitender und friedenstiftender Impuls an. Gerade das gemeinsame Musizieren und sogar die Musik selbst, in ihrer Gestaltungsweise und ihren Formen, eignen sich, um ein anti-essentialistisches Weltverständnis zu entwickeln. Obwohl Said den Kulturalisierungsprozess als Parallelunternehmen des Imperialismus kritisiert (Said 1994, 302), vermag er beispielsweise in kompositorischen Konzepten europäischer Kunstmusik, wie der Polyphonie und des Kontrapunkts, eine Welthaltigkeit zu erkennen (ebd. 49), die das Hybride, Nicht-Monolithische, Hochdifferenzierte, Heterogene von Kulturen und Identitäten erlebbar macht (ebd. 30, vgl. auch de Groot 2010).

Edward Said und die Reibungen in der Populären Kultur

Im Herbst 2013, in dem sich der Todestag des Kulturtheoretikers zum zehnten Mal jährte, wollten einige Kolleginnen, Kollegen und ich am HKW in Berlin und an der Universität Hildesheim Edward W. Saids intellektuelle Arbeit mit besonderer Aufmerksamkeit für seine Auseinandersetzung mit Musik würdigen. Die Beschäftigung mit bestimmten europäischen Kunstmusiken war für Said zum einen eine wichtige Grundlage zur Theoriebildung in zentralen Studien, wie eben Orientalism (1978) oder Culture and Imperialism (1993). Zum anderen engagierte er sich unmittelbar im Feld der Musik: als Pianist, mit Vorlesungen über Musik oder zusammen mit Daniel Barenboim als Gründer des West-Eastern Divan Orchestra – das Orchester mit dem Ziel des Dialogs zwischen palästinensischen und israelischen Musiker und Musikerinnen – und überhaupt der Idee des «Opening the ears to the other’s narrative or point of view» (Quelle: siehe Link).

Selbstverständlich hätten wir direkt aus Edward Saids Veröffentlichungen und Gesprächen zu und über Musik, wie aus Musical Elaborations (1991), Parallels and Pradoxes (2005) oder On Late Style. Music and Literature against the grain (posthum 2006), für diese Würdigung schöpfen können. Nur sind die musikalischen Gegenstände bei Said nicht die, von denen ich fand, dass Mensch sich schon wieder damit beschäftigen müsste: Mozarts Serail, Verdis Aida, Wagner, Glenn Gould. Wegen des Versäumnisses einer Perspektivenerweiterung, die auch jenseits des recht limitierten Kunstmusikverständnisses und der Liste männlicher Komponisten aus Europa blickt, ist Edward Said schliesslich auch selbst als eurozentristisch in die Kritik geraten (vgl. Ahmad 1992, Agawu 2007).

Der Ansatz, dem ich folgen wollte, war, Saids Autobiografie Out of Place, in der die Auseinandersetzung mit sogenannter europäischer Klassik auf den ersten Blick so dominant, fast fetischistisch erscheint, kontrapunktisch zu lesen. Und es lässt sich dann leicht feststellen, wie sein Leben und seine Theorien auch massgeblich von zeitgenössischen, populären Produktionen beeinflusst waren. Es ist genauso aufregend wie banal, aus seinen Kindheitsbeschreibungen herauszulesen, dass die kulturellen Reibungen, die er erlebte, sich aus den Identifikationen mit dem zeitgenössischen Populären ergaben. Edward Said las diverse Erzählungen des Westens über den Orient und konnte sich in diesen nicht wiederfinden – weder als Besucher der Kairoer Oper, noch in populären Büchern, Serien, Comics und Filmen. Er identifizierte sich als Teenager selbst als Captain Marvel Superheld und schreibt:

At school, we lived a parallel life to the unreal British syllabus through a regular exchange of Tarzan, Conan Doyle, and Dumas Serials (Said 1999, 200).

Und Said lebte mit den Helden, stellte sich ihre Welten vor und schwärmte:

The second source was films, particularly those like the Arabian Nights adventures that regularly featured John Hall, Maria Montez, Turjhan Bey, and Sabu, and the Johnny Weissmuller Tarzan series (ebd. 33).

Jahrgang 1935, dürfte Edward W. Said die Orientalismus-Projektionen (Projektionen auch im Sinne des Wortes) in den 30er und 40er Jahren von Popeye bei Ali Baba gesehen haben. Die Fragen der Identifikation und Repräsentation waren für den jungen Said laut seinen Beschreibungen brennzlige Trendfragen, die eigene populäre Performance betreffend. Er sah sich der Frage ausgesetzt: Sollen meine Sandwiches in Dreiecke oder Vierecke geschnitten sein? Wollte er den englischen oder den amerikanischen Style für seine Schulbrot-Performance bevorzugen?

I tried explaining to my mother that it might be nice to have sandwiches cut into rectangles with jam and butter, but that got me dismissive «We only use toast bread and jam for breakfast. I want you to be nourished. What’s wrong with our food anyway?» (ebd. 81).

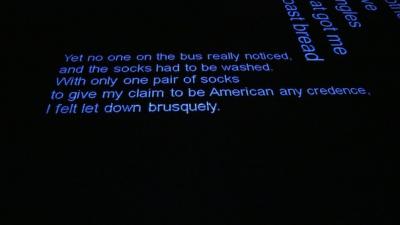

Ein anderes Mal sah er sich vor dem wirklichen Problem eines aus Palästina kommenden Kindes in Kairo, dessen Socken gewaschen werden mussten. Sie waren ein Geschenk eines amerikanischen Piloten und gaben ihm einen Augenblick das Gefühl, amerikanischer zu sein:

One evening we were sitting on the veranda and my father reached into his jacket pocket and pulled out a pair of striped socks. «An American flier gave them to me», he said. «Why don’t you wear them?» It was like a sudden lifeline to better days. I wore them the next day and the day after with a noticeable lift in my spirits. Yet no one on the bus really noticed, and the socks had to be washed. With only one pair of socks to give my claim to be American any credence, I felt let down brusquely (ebd. 81).

Es waren diese oberflächlichen oder Oberflächen-Dinge, die Dinge des täglichen Lebens, die heftige Reibung im Verhältnis mit ethnisierenden Projektionen, auch familiären Selbstprojektionen, produzierten. Said machte offenbar in der Schule, auf dem Sportplatz, im Umgang mit populären Kulturproduktionen immer wieder die Feststellung, dass das, was über den vermeintlich eigenen Kulturkreis erzählt wurde, kaum etwas mit dem zu tun hatte, was er um sich herum erlebte und schon gar nichts mit dem, was er sein wollte. Diese Feststellung führte bei ihm, so ist an diversen Stellen der Autobiografie nachzulesen, nicht etwa dazu, dass er versuchte, eine bestimmte Wirklichkeit um sich herum zu ermitteln und sich dann in dieser scheinbar wahreren Welt einzurichten, sondern er schöpfte offensichtlich Kraft aus bewussten Identifikationen mit phantastischen Figuren und Räumen.

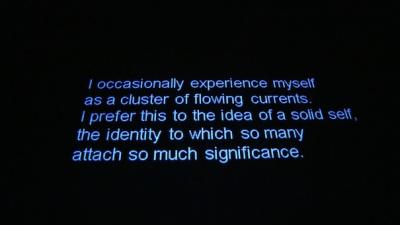

Festzustellen, dass es den Orient, wie er von Verdi, Karl May, Flaubert beschrieben wurde, nicht gibt, sollte nicht zu dem Trugschluss führen, dass wenn die richtigen Zeugen zu Wort kämen, auch ein richtiges Bild vermittelt werden könnte. Damit löste Edward Said das oben angeführte Paradoxon auf, in dem Kultur und kulturelle Identität als Fixum funktionalisiert werden. Und er löste es interessanter Weise auf, indem er sich einer Metaphorik bediente, die sich stark an musikalischen Gestalten orientiert. So schreibt er auf den letzten Seiten seiner Autobiografie:

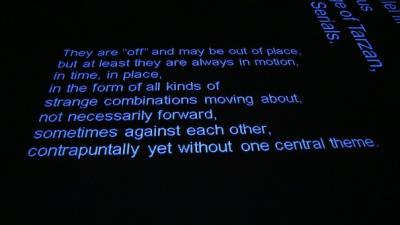

I occasionally experience myself as a cluster of flowing currents. I prefer this to the idea of a solid self, the identity to which so many attach so much significance. These currents, like the themes of one’s life, flow along during the waking hours, and at their best, they require no reconciling, no harmonizing. They are «off» and may be out of place, but at least they are always in motion, in time, in place, in the form of all kinds of strange combinations moving about, not necessarily forward, sometimes against each other, contrapuntally yet without one central theme. A form of freedom, I’d like to think, even if I am far from being totally convinced that it is. That skepticism too is one of the themes I particularly want to hold on to. With so many dissonances in my life I have learned actually to prefer being not quite right and out of place (Said 1999, 295).

Dubbing «Out of Place»

Mit dem Zitat der letzten Seite aus Edward W. Saids Memoiren bot sich uns eine wunderbare inhaltliche Vorlage, mit der wir ihm als Musikkritiker im HKW und an der Universität Hildesheim gedenken konnten. Also gar nicht unmittelbar mit Bezug auf seine doch auch elaborierten Auseinandersetzungen mit und Veröffentlichungen über eurozentrisch vereinnahmte Musik, sondern gestützt auf seine Lebenserfahrungen: sie können auch mit «universelleren» musikalischen Gestalten, losgelöst von musikalischen Kanones, abgeglichen werden.

Ich fragte den Musiker Saam Schlamminger, ob er nicht Interesse habe, eine Musik zu schaffen, die diese Gedanken und Zitate von Edward Said aufgreift. Weil Schlamminger zu diesen «Out of Place»-Erfahrungen viele Deckungsgleichheiten in seinem eigenen Leben findet, sagte er sofort zu. Saam Schlamminger wurde 1966 in Istanbul geboren. Er verbrachte seine Kindheit im Iran, im Alter von 12 Jahren zog er nach München, wo er heute lebt. Seine Reisen zu Musikern und Lehrern führten ihn unter anderem nach Usbekistan, Pakistan und in die Vereinigten Staaten, seine Instrumente sind unter anderem Zarb, Daf und Bendir, die er elektronisch verfremdet. Als Musiker ist er auch bekannt unter dem Namen Chronomad (der Zeit-Nomade). Er ist Experte für diverse, auch althergebrachte und aus den musikalischen Gedächtnissen verschwindende Spielweisen und Instrumenten-Stimmungen. Gleichzeitig gibt er dabei wenig auf ein fixes ethnozentristisches kulturelles Gedächtnis. Schlamminger produziert Audio-Material, durch das erlebbar wird, dass es zwar besondere narrative und musikalische (Wissens- und Erfahrungs-)Formen etwa im Orient gibt, diese haben aber nichts mit den groben und übergeneralisierenden orientalistischen Vor-Stellungen des Westens über den Orient zu tun. Seine «Audio Essays» spielen mit akustischer Erinnerung und irritierenden Resonanzräumen.

Schlamminger arbeitete im Sommer 2013 mit Burnt Friedman zusammen. Friedman ist Musiker und Produzent, der unter diversen Projektnamen mit Electronica, Dub und Jazz arbeitet. Mit seiner fast 40-jährigen Tätigkeit, dürfte er zu den Musikern in Deutschland gehören, die sich in diesen Bereich am längsten etabliert haben. Ambient Noise, analoge Synthesizer und Orgeln, Percussion, gehören zu ihm. Sein musikalisches Interesse ist es, rhythmische Figuren zu entwickeln und zu erkennen, die jenseits starrer Konventionen und fixer (Kultur-)Pattern liegen. Seit 2000 betreibt Friedman sein eigenes Label mit dem für dieses Vorhaben zum Gedenken an Edward Said nicht uninteressanten Namen «Nonplace».

Saam Schlamminger und Burnt Friedman arbeiteten an einer Schallplattenveröffentlichung mit dem Titel «Tohuwabohu». In Friedmans Nonplace-Studio nahmen sie sogenannte mazedonische Flöten und persische Trommeln auf, spielten E-Gitarren ohne Tonabnehmer ein und fragten: Was war da, bevor diese Instrumente kulturell allzu aufgeladen wurden? Sie machten aus ihren live und akustisch eingespielten Klängen elektronische Samples und entkoppelten Musik so von stilistischen Konventionen, von Orten, von kulturellen, ethnisierenden Geografien. Sie inszenieren einen Zustand von «out of place» oder auch «outaspace». Indem Burnt Friedman und Saam Schlamminger handgemachte, als Traditionen imaginierte Figuren in unmögliche, unnatürliche Hall- und Echo-Räume einspielen und in stark repetitive Strukturen schließen, zielen sie auf ein motiviertes (nicht beliebiges) nonfolkloristisches Folkkonzept.

Für eine Sound-Performance beziehungsweise eine Live-Dubbing-Installation am 2. November im HKW und am 7. November auf der Domäne Marienburg der Universität Hildesheim, konzipierten Burnt Friedman, Saam Schlamminger und ich schliesslich eine Art Akusmonium mit sieben verschiedenen Gitarren- und Bassverstärkern. Diese Verstärker waren im Raum verteilt aufgestellt und wurden von Friedman mit verschiedenen vorproduzierten Audiotracks der Tohuwabohu-Produktion beschickt. Friedman produzierte von seinem Platz aus einen Mix mit Echo- und Hall-Effekten. Zu erleben war ein Spiel, das nichts mehr auf Chronologien, Originale, Ursprünge und Dichotomien zwischen Live und Konserve gibt. Die Gitarren- und Bass-Verstärker standen da wie Akteure eines Orchesters mit ihrer eigenen Identität. Zumindest Musiker und Musikerinnen erkennen die Fender, Roland oder Ampeg Amps wieder. Sie standen aber da als Inbegriff für dynamische Identitäten, die Inputs immer auch transformieren und in jedem Raum anders klingen.

Die Besucher und Hörerinnen waren eingeladen, sich buchstäblich ihre eigenen Klangräume zwischen den Verstärkern zu erwandern. Die auf den Boden projizierten und sich bewegenden oben eingefügten Zitate mit Edward Saids variablen popkulturellen Identifikationen, über «Ströme» des Lebens, die «abwegig», vielleicht «dissonant», «kontrapunktisch» und «ohne zentrales Thema» seien, zogen die Hörer und Hörerinnen an verschiedene Stellen zwischen die Lautsprecher – «immer in Bewegung».

Coda – zurück zur Kinderserie Sindbad

Die Orientalismus-Gehörbildung funktioniert zum Glück nicht immer ganz schlicht. In der Zeit, als die Sindbad-Serie im deutschen Fernsehen lief, kam sie von irgendwoher, als eine Art Gimmick, eine Malschablone. Sindbad mit seinem Turban und Pumphose waren darauf, die spitzen, orientalischen Schuhe, Wunderlampe, natürlich eine Palme und ein Kamel. Wir Kinder konnten also üben, genau nach einem vorgegebenen, starren Muster den zauberhaften Orient wieder und wieder zu entwerfen. Anfangs gaben wir uns auch die grösste Mühe, aber es sah nie so ideal aus, wie auf dem Bildschirm – unsere Filzstifte waren zu dick. Sie schlossen Linien, wo keine sein sollten. Mein damaliger Freund und ich übten uns im Malen und begannen die Schablonen auf unsere Weise zu verwenden. Wir malten an die Pluderhosen Sindbads die zackigen Stämme der Palme und daran die Schuhe. Wir malten Kamele mit Turban, Sindbad mit Palmenblätter-Frisur und so weiter – so, dass jedes Konzept von Stabilität abwegig wurde.