Von einer landesspezifischen Ausprägung oder Entwicklung der elektronischen Musik kann man in der Schweiz keineswegs reden: Wer Erfolg hat, bewegt sich in internationalen Gefilden und internationale Künstler treten in den Schweizer Städten auf. Wegbereiter, Einflüsse und Vordenker sind greifbarer: Dieser Beitrag beschäftigt sich daher in einem ersten Teil mit dem von der Kunst angestossenen Bewusstsein für den elektronischen Klang und beschreibt Momente, in denen elektronische Musik in Berührung mit der Popkultur kam und Teil von ihr wurde. Der zweite Teil schildert die Geschichte der Elektronischen Musik in der Schweiz, ausgehend von der Zürcher Kunst- und Partyszene Ende der 1980er Jahre.

Ein Auszug aus der Publikation des Chronos-Verlages von Bruno Spoerri (Hg.) Musik aus dem Nichts. Die Geschichte der elektroakustischen Musik in der Schweiz.

1 Popkultur, international

1968

Die Jugendbewegungen und -Revolten um 1968 in Europa und Amerika als Folge des nach dem zweiten Weltkrieg einsetzenden Wirtschaftswunders und als Reaktion auf das mit ihm erblühte Bürgertum und seiner Bedürfnisse an eine produktive «Disziplinargesellschaft» (Foucault 1994) verkörperten einen Bruch der Jugend mit den sozialen, kulturellen und politischen Anforderungen der kapitalistischen Gesellschaft. Die Kulturindustrie, besonders Kunst und Popkultur, wurde damals «zum Medium dieser Forderungen» (Holert 1996, 12). Nach 1968 über- und verlagerten sich im Spiegel technologischer (Massen-) Medien Begriffe und Definitionen sehr vieler Bereiche der kulturellen Produktion nachhaltig; es fand eine intensive, gegenseitige Durchdringung der verschiedenen künstlerischen Disziplinen statt, der Kunstbegriff und die Rolle des Künstlers wurde von Joseph Beuys (Jeder Mensch ein Künstler, 1967) zur Disposition gestellt, der Musikbegriff von John Cage (You don't have to call it music, if the term shocks you!, 1982) radikal erweitert, beides wurde in der Popkultur aufgenommen: Jeder kann Musik/Kunst machen.

Die elektronische Musik situierte sich bis in die späten 60er Jahre fast ausschliesslich im akademischen, hochkulturellen Kontext – zu diesem Zeitpunkt hielt gerade deren Technologie mit der Serienproduktion des Synthesizers (Moog, 1964) Einzug in Bereiche der Popmusik. Gleichzeitig wurde die Popkultur von Konzepten der bildenden Künste durchdrungen. Dieses spezifische Verhältnis lässt sich gut am Beispiel Deutschlands zeigen, etwa mit Bands wie Amon Düül, Can und Tangerine Dream: Man begann, elektronische oder elektronisch erweiterte Popmusik zu produzieren. Thomas Groetz beschreibt in seinem Buch Kunst-Musik die damalige Situation so: «eine Reihe von Bands, die nicht das herkömmliche Instrumentarium Gitarre, Bass und Schlagzeug, sondern vorrangig elektronische Instrumente verwendeten, waren ursprünglich in der bildenden Kunst beheimatet. Mehrere Mitglieder der Gruppen Tangerine Dream (Edgar Froese und Conrad Schnitzler) und Cluster (Conrad Schnitzler und Dieter Moebius) studierten an Kunstschulen und fanden als nicht ausgebildete Musiker im unkonventionellen Umgang mit der Elektronik zu einer eigenständigen Klangsprache» (Groetz 2002, 15).

Pop und Gegenkultur

Der Wissenschaftszweig der Cultural Studies betrachtet Pop- und Jugendkultur als ein Feld, in dem sich gesellschaftliche Konflikte und Veränderungen kulturell manifestieren. In Deutschland beschäftigt sich vor allem seit den 90er Jahren ein Kreis von Theoretiker/innen und Autor/innen, entstanden im Umfeld der linken Popszene, kultur- und sozialwissenschaftlich mit der Popkultur und sieht diese als Summe von Manifestationen gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen westlicher Moral- und Wertvorstellungen, die in der Massenkultur nahezu alle kulturellen Sparten umfassen. Es werden Repräsentationen im Pop kritisch beleuchtet, insbesondere Mythen der Popkultur. Gerade auf repräsentativer Ebene wird gesellschaftliche Opposition über die Popkultur ausgetragen, fassen Tom Holert und Mark Terkessidis in ihrem Buch Mainstream der Minderheiten zusammen: «Die Kämpfe der Jugend mit Hilfe von Pop gehörten ebenso wie antirassistische, feministische, friedensbewegte oder ökologische Kämpfe zu den neuen sozialen Bewegungen der Nachkriegszeit» (Holert 1996, 13). Die Repräsentation von Differenz, von Opposition gegenüber gesellschaftlichen Werten allgemein ist längst nicht mehr den angestammten Bereichen der Hochkultur wie Kunst oder Literatur vorenthalten, sie manifestiert sich seit geraumer Zeit auch in den «Fransen und Wucherungen» der Popkultur.

Ein Ausflug nach England: Industrial Music for Industrial People

Einige dieser «Wucherungen» traten wie erwähnt in der Folge von 1968 in der Durchdringung von Kunst und Musik auf, sehr exemplarisch in England, wo sich 1969 in Hull die Performance-Gruppe COUM Transmissions um Genesis P-Orridge und Cosey Fanny Tutti bildete. COUM war ein Kunstwort nach der Vorlage von Dada, man initiierte Happenings und Performances. Von Beginn weg waren musikalische Elemente Teil der Aktionen. COUM Transmissions sahen sich eher als Musikgruppe, welche den damaligen Kunstkontext unterminieren wollte und mit kaputten Violinen, präparierten Klavieren und Spielzeuginstrumenten improvisierte – man wollte mit den Aktionen intermediäre Gesamtkunstwerke veranstalten, oder wie Cosey Fanny Tutti beschrieb, «entire environments for enjoyment» (Ford 1999, 1.20) schaffen. Unter dem Einfluss der Wiener Aktionisten kam der eigene Körper zum Einsatz, wie etwa bei der Gruppensex-Aktion Studio of Lust in der Nuffield Gallery in Southampton 1975 oder Selbstverletzungen P-Orridges und Tuttis in den Performances Cease to Exist.

1974 stiessen Chris Carter und Peter Christopherson dazu. Die beiden Musiker brachten neue Musiktechnologien in die Gruppe, selbstgebaute Synthesizer und einen MicroKorg, man nannte sich ab 1975 Throbbing Gristle, was im Yorkshire Slang soviel wie eine Erektion bedeutet («pochender/brummender Knorpel»). Zu diesem Namen liess P-Orridge verlauten: «throbbing is also often used to refer to machines and engines» (Ford 1999, 5.16). Und genau so klang die Musik Throbbing Gristles: Es war ein improvisiertes, elektronisches Klanggewitter, in dem von Zeit zu Zeit Strukturen und Klangmuster der Popmusik auftauchten. Im Studio wurde fast nichts eingespielt, die Aktionen und Konzerte wurden live aufgenommen, später dann Ausschnitte für Tonträger ausgewählt. Viele Vorführungen Throbbing Gristles und ihres Kreises fanden in ihrem Wohn- und Atelierhaus in Hackney in London statt, der Ort bekam bald einen Namen – in böser, ironischer Anlehnung an Andy Warhols Factory in New York wurde das Hauptquartier Death Factory genannt.

Die Gefilde der elektronischen Popmusik dominierten in den 70er Jahren inhaltlich vor allem technologische Fiktionen, Fantasy und andere Transzendentalien. Eine kleine Zahl Künstler fing damit an, eine gegenkulturelle Ästhetik der technischen wie industriellen Maschinen zu entwickeln. Sie setzten auf Rhythmus, auf endlose Wiederholung, auf Kreischen, Pfeifen, Hämmern, quasi als postmoderner Abgesang auf das industrielle Zeitalter, welches dem Technologie- und Medienzeitalter zu weichen begann. Man empfand die Kunstwelt als überkommen und sah im Projekt einer «Popband» die Fluchtroute aus der wachsenden, eigenen Reputation in der als belanglos empfundenen Kunst. Die eigene Arbeit sollte so an eine breitere und heterogenere Öffentlichkeit adressiert werden, es fand ein bewusster, sehr postmoderner Schritt aus der Kunst in die Popkultur statt. Das betraf aber nur die Form ihrer subversiven Verkleidung. Denn Pop war im Fall Throbbing Gristles Maskerade für eine Arbeit zu Themen, welche durchwegs verstörende, verdrängte Phänomene wie Tod, Gewalt, Pornographie und Faschismus beinhalteten. Die dunkle Seite der Menschen und der Gesellschaft wurde ans grelle Licht der extremen Inszenierung geholt und hatte wie alle Antikunst zum Ziel, die Illusion einer homogenen Wirklichkeit als auch allgemeingültiger Moral- und Wertvorstellungen gründlich zu dekonstruieren.

In der Popmusiklandschaft der 70er Jahre fand sich kein Verlag, welcher dermassen extreme Musik veröffentlichen wollte. Also wurde kurzerhand einen eigenes Musiklabel gegründet, Industrial Records, mit dem Claim Industrial Music for Industrial People. Zum Label stiessen schnell weitere Gruppen und Künstler: Monte Cazzaza, Cabaret Voltaire u. a. Es entstand innerhalb weniger Jahre eine eigentliche Subkultur um das Label und die Death Factory, wo regelmässig Gruppen, welche auf Industrial Records veröffentlichten, auftraten. Die sich schnell global ausbreitende, aber klein bleibende Szene entwickelte einen bohemistischen Lebensstil: es entstand analog zum Punk ein gegenkultureller Kleidungscode, welcher sich aus anderen Subkulturen und der Ästhetik verblichener Avantgarden bediente. Militarismus in Form von Uniformteilen und Springerstiefeln, selbst genähte und -entworfene Mode, Kleidungsstücke aus der S/M-Szene, Abbruchhäuser und Keller als Clubs, Motive aus dem dritten Reich, der Pornografie und der Psychiatrie auf Plattencovern – eine Ästhetik des Ausgegrenzten, des Desolaten und der Gewalt: Die Gegenwart sollte als Ruine modernistischer, totalitärer und kapitalistischer Konzepte und industrieller Produktion dargestellt werden.

New Wave, Elektropop

Industrial floss in den 80er Jahren nach der Auflösung von Throbbing Gristle quasi als unterirdischer Fluss unter der Popkultur in fast geheimgesellschaftlich anmutenden Zirkeln weiter. Ein Produkt auf der Oberfläche des Untergründigen war der in den 70er Jahren aufkommende Elektropop, welcher aber bis Ende dieser Dekade eher eine Randerscheinung blieb. Auch darum, weil die dafür benötigte Technologie (Synthesizer) immer noch relativ teuer war und erst um 1980 herum billigere Geräte auf den Markt kamen. Es blieb bis dahin ein paar besser gestellten Einzelfiguren vorbehalten, eine Techno-/Technologie-Ästhetik mit neuer Musikapparatur zu entwickeln, allen voran die Düsseldorfer Gruppe Kraftwerk, welche sich stilistisch aus Krautrock-Gefilden heraus entwickelt hatte. Kraftwerk waren in den 70er-Jahren aber eine ziemlich randständige Erscheinung mit ihren naiv anmutenden Technik- und Computerwelt-Texten, sah sich gerade die damalige Gegenkultur in bewusster Opposition zur Technologisierung der Welt. Tauchten im damals legendären Punk-Lokal Ratinger Hof in Düsseldorf Bandmitglieder von Kraftwerk auf, wurden sie meist von den anwesenden Punkern verprügelt. Mit Elektropop bekam Pop in der zweiten Hälfte der 70er Jahre ein nächtlich-kühles Gesicht: New Wave hiess die Pop-Bewegung, deren Ästhetik dem Neonlicht der Grosskapital-Metropolen entsprang und des Öfteren auf dem Friedhof ihre Residenz fand. Als ästhetischer Gegenentwurf zum welken Hippietum war nun Synthetik, Plastik und Melancholie gefragt, der Synthesizer begann die Popmusik der 80er Jahre zu prägen.

Pop als Mainstreamkultur hat sich immer wieder beim Inventar der Hoch- und Subkultur bedient, im Fall von New Wave bestanden die Lieferanten des Öfteren aus Exponenten der Industrial-Kultur, zum Beispiel begannen Depeche Mode in ihren ersten kommerziellen Grosserfolgen wie Master and Servant oder Blasphemous Rumours mit Samples von Metall-Perkussion zu arbeiten, beeindruckt und beeinflusst von der apokalyptischen Baumaschinen-Musik der Berliner Band Einstürzende Neubauten. Stilprägend für die elektronischen Formen des New Wave und seiner deutschen Spielart Neue Deutsche Welle waren Gruppen wie Cabaret Voltaire, Joy Division (aus der später New Order wurden), Fad Gadget und der Plan sowie DAF; in der Schweiz waren es Grauzone, die Band von Stephan Eicher und seinem Bruder und ihr Riesenhit Eisbär sowie – grosse Ausnahmeerscheinung mit internationalem Erfolg – das Elektropop-Trio, später -Duo Yello, welches schon international die Charts stürmte, als man hierzulande bei seiner Nennung noch mit den Achseln zuckte.

Sound und die Musik der Unbefugten

Einige Autoren der jüngeren Pop-Theorie sehen in den Strömungen der Pop- und Subkultur seit den 60er Jahren ein Aufgehen der künstlerischen Avantgarden in der Popkultur. Kontexte wie die experimentelle Musik, von Freejazz über Industrial bis zu neuesten Tendenzen in der digitalen Musik, werden zuweilen als «Wurmfortsatz eines alten, überkommenen Avantgarde-Gedankens» (Büsser 2002) bezeichnet. Auch wenn man dieser etwas arg fokussierten Sichtweise wenig abgewinnen kann, zeigt sich hier die eigentliche Problematik, die dem Begriff «Postmoderne» inhärent ist. Wenn man von elektronisch erzeugter Musik ohne Text im Popkontext spricht, so ist damit eine ganzer, künstlerischer Kontext bezeichnet, eine «Sound Culture», die sich zwischen den 80er- und 90er Jahren entwickelt hat, vorerst als kleine Gemeinde von Spezialisten, welche dann später in der «Soundflut» von Techno aufging.

Doch was ist mit «Sound» gemeint? Im englischen Wort «Sound» ist gerade durch seine Verwendung im Deutschen und seiner Verortung im popkulturellen Zusammenhang mehr impliziert als im deutschen Wort «Klang/Geräusch». Man spricht bisweilen von einer «Sound-Wende» (Büsser 2002) in den 90er Jahren, von einer Abkehr in der Popmusikkultur vom Song hin zum reinen Klang, zum Sound. Wie erwähnt haben grössere Bereiche der Popkultur spätestens mit 68 eine Politisierung durch die Linke erfahren und somit dem Songtext eine zentrale Rolle zukam, wenn man Pop als Agitationsfeld einer linken Gesellschaftskritik verstand. Die Mitte/Ende der 80er Jahre eintretende Krise der Linken fand ihre Entsprechung in zunehmenden, ästhetisch-ideologischen Grabenkämpfen (etwa Rock vs. Techno) in der Popkultur. Sound war da die frische Brise, die jegliche ideologische Besetzung von Popkultur und Musik wegblies. Erste Exponenten dieser sich formierenden Klang- und Soundkultur (etwa Organum, :Zoviet*France:, Hafler Trio, das Label Selektion, in der Schweiz vor allem Voice Crack, Christian Marclay, G*Park, und weitere) arbeiteten an einem popkulturgeschichtlich sehr spezifischen Projekt, nämlich an der postmodernen/popkulturellen Ästhetisierung des Klangs, des Geräuschs und des ihn erzeugenden, technischen Instruments.

Die «Epochalität des Technischen» (Kleiner und Szepanski 2003, 9) hielt als ästhetischer Faktor Einzug in grössere Bereiche der Popkultur. Dass der Fokus der Popmusik auf den reinen Sound gerichtet wurde, liegt einerseits in der Korrelation von technologischen und ästhetischen Entwicklungen: Ohne Synthesizer, Sampler und Personal Computer wäre die Geschichte wohl anders verlaufen. Auch fanden zu dieser Zeit Kontextüberschreitungen von Musikern/Künstlern statt, welche Kompositionspraktiken aus der Neuen Musik und der historischen Avantgarde der elektronischen Musik (etwa der Musique Concrète Pierre Schaeffers und Luc Ferraris, der Computermusik von Iannis Xenakis, der elektronischen Musik Stockhausens) für sich adaptierten und im digitalen Medium (Sampler, Computer) neu anwandten. Technologische Praktiken der akademischen Bereiche der Musik hielten Einzug in den lebensweltlichen Kontext einer Klang-Subkultur (zum Beispiel der Cut-Up/Schnitt von Tonmaterial zu einer Komposition, Klangbearbeitung am Computer, Klangsynthese usw.) – der Sound, seine sozialen und medialen Implikationen standen im Vordergrund, weniger seine technologische oder kanonische «Bauweise». Man brauchte nicht mehr ein jahrelanges Kompositionsstudium, um eine zeitbezogene, «Neue Musik» zu schaffen, man eignete sich Hintergründe, Handwerk und Gerätschaften über subkulturelle Kontexte selber an, es entstand eine Szene und Musik mit künstlerischem und intellektuellem Anspruch, eine «Musik der Unbefugten», welche jenseits der Hochkultur, aber teilweise mit deren künstlerischen Mitteln arbeitete.

Digital Music for postmodern People

Industrial entwickelte sich während der 80er-Jahre vom Labelname zur Bezeichnung eines ganzen Musikgenres – nicht ganz unschuldig waren hier die Plattenläden: Man musste das Fach im Laden irgendwie anschreiben, und da lag für alles Extreme, künstlerisch Angehauchte, Elektronische die Bezeichnung Industrial nahe. Zuweilen waren in derselben Abteilung auch György Ligeti, Philipp Glass oder Arvo Pärt zu finden. Die Stilbezeichnung kam gegen die 90er hin in die Jahre, es begannen sich Subgenres zu bilden, es entstand ein eigentliches Bestiarium an Bezeichnungen abseitiger Musik. Das Ladengestell dafür hiess, ganz ernst gemeint, Post-Industrial – eine Blüte der sich postmodernen Theorien affirmierenden Musikrezension in Fanzines und Popzines Ende der 80er/zu Beginn der Neunziger Jahre: In der Post-Industrial-Abteilung fanden sich Musikstile wie Ritual, Noise, Power-Electronics, Dark Ambient, Electronic Body Music, kurz: EBM, Neofolk und viele weitere.

Da viele Vertriebe und Plattenläden neben «Underground»-Musik auch Werke der klassischen und vor allem elektronischen Avantgarden führten (Zum Beispiel Karbon Musik in Zürich, A-Musik in Köln), entstand so etwas wie ein subkultureller Kanon des Experimentellen, der Sound Culture, denn auch hartgesottene Japan Noise-Fans hörten sich im Laden aufliegende CDs von Luigi Nono oder Iannis Xenakis an und lasen die Schriften Pierre Schaeffers. Ihnen gemeinsam war eine Neugier auf den noch ungehörten, neuen Sound, in vielen Städten überall in der Welt waren derart spezialisierte Läden Anlaufstelle für Forschungs- und Entdeckungsreisen von Jägern des Neuen genauso wie orientierungsbedürftiger Kunststudenten, und sie verfügten über Netzwerke, welche weit über ihre Ladentheke hinaus reichten. So gesehen sind die in den Plattenläden verbrachten Nachmittage der Brillenträger und Bleichgesichter der sich Anfang der 90er Jahre formierenden Klang- und Medienkunstszene eigentlich als unmittelbarer Kunst- und Musikunterricht zu werten, denn die wenigsten der Kunstakademien und noch weniger die Konservatorien vermittelten einen Zugang zu popkulturellen Kunst- und Musikpraktiken.

Die Neue Improvisationsmusik findet ihre Fortsetzung seit den 60er Jahren über Generationen von Musikern bis heute – vor allem in den 70er/80er Jahren entstanden Spielformen mit elektronischen, oft selbstgebauten Gerätschaften und Instrumenten, (zu nennen sind hier P16.D4 aus Deutschland, Ralf Wehowsky, Bernhard Günter, in der Schweiz das Künstlerduo Voice Crack/Norbert Möslang und Andy Guhl, Nachtluft von Andres Bosshard, Günter Müller und Jaques Widmer) sowie Elementen aus der Rockmusik (Steamboat Switzerland, später Alboth!) und dem Jazz (Stephan Wittwer, Christian Wolfarth u. a.). Dieser Kontext gehörte mit zum Setting, aus dem heraus die experimentelle, elektronische und digitale Musik, die Sound Culture, entstand.

Charakteristisch aber für die 80er- und die frühen 90er Jahre und vor allem den Stil und Klang der Werke und Künstler des Post-Industrial war der Sampler. Anfangs der 80er-Jahre für Bands ausserhalb der Liga von Depeche Mode und Yello völlig unerschwinglich, wurde aus dem schweren und wahnsinnig teuren Fairlight-Möbel ein kleineres, handlicheres und erschwinglicheres, japanisches Gerät. Es fand eine grosse Verbreitung, vorerst als Zitiermaschine von orchestralen Streicherklängen oder Paukenschlägen – schnell aber merkte man, dass sich jede beliebige Aufnahme damit wiedergeben und verändern liess: Die erste, digitale Medienmusik war geboren. Der grosse Unterschied zu der bis dahin bekannten und praktizierten elektronischen Musik war der, dass der Klang nicht über elektrische Klangerzeuger generiert wurde, sondern bereits existierende, aufgezeichnete Klänge über Prozesse der Transformation (Filter, Geschwindigkeit, Hüllkurve) neue Klänge generierten. Man kennt solche Arbeitsweisen in ihrem Ansatz aus der Musique Concrète, wo auf diese Weise mit Bandmaschinen gearbeitet wurde – der Aufwand für ein Stück war aber ungleich höher und die Gestaltungsmittel beschränkter. Der Sampler verfügte also über einige interessante technische Details, viel beeindruckender ist die Flut an medien- und kunsttheoretischen Überlegungen, die diese Technologie zur Folge hatte, Diskurse über Eklektizismus und Originalität finden ihre Fortsetzung innerhalb der digitalen Massenmedien bis heute. Zu erwähnen ist hier die Musik des Schweizer Trios Young Gods – den charakteristischen Sound dieser Band machten Sample-Loops von verzerrten Rockgitarren aus.

Es gab schon vorher ein paar Sampler-Popformationen in der Schweiz, die es sogar in die Charts schafften, ich erinnere mich da an Touch el Arab mit Muhammar – das war ein echter, elektronischer Hit – und Projekt Matterhorn mit Muh, dessen klangliche Ausgangslage hier nicht weiter erläutert werden muss – Requiescat in pace. Wenn aber von Sampler- und elektronischer Musik in den 80er Jahren gesprochen wird, darf Unknownmix auf keinen Fall fehlen. Die Sängerin Magda Vogel, der Klangtüftler Ernst Thoma, Krautrock-Drummer Mani Neumeier und der Typograf Hans-Rudolf Lutz haben für ihre über 250 Konzerte in ganz Europa audiovisuelle Auftritte kreiert, welche der Visuals-Kultur des Techno einiges vorweggenommen haben; der Sampler als Zitiermaschine feierte bei Unknownmix kreative Urständ.

Techno

Der Moment, in dem sich der Pop-Mainstream und seine Fransen wiederum neu formierte, war mit Techno gekommen. Stilistisch hatte sich Techno aus der Disco-Musik der 70er Jahre entwickelt (schon damals auch partiell elektronisch mit Giorgio Moroder und Donna Summer), er nahm über Acid-House und Electronic Body Music während der 80er Jahre vollends elektronische Gestalt an. Techno war eine Art Funktionalmusik für kollektive Rituale der Entgrenzung innerhalb der Party-Kultur der 90er Jahre mit ihren unzähligen Clubs und Raves. Techno trug auf seine Art der Zeit Rechnung, weniger über seine Message – denn Techno hatte ausser zweisilbigen Slogans keine Message – nein, Techno war irgendwie die grosse Party zum Schluss der popkulturellen Subkulturen und deren Utopien. Ein Schlussbouquet, das in einem bunten, elektronisch-digitalen Aufguss nochmals sämtliche Kategorien avantgardistischer Strategien und -Befreiungen eine Revue im Legoland passieren liess und urknallmässig eine Unzahl von Stilen und Genres in kurzer Zeitfolge hervorbrachte. Man initiierte Partylokale, Musiklabels, Massenraves ohne politische oder gesellschaftliche Ambitionen, Techno war die hedonistische Selbstbefreiung im Konsum, der Konsument erklärte sich zum Künstler (Phänomen DJ). Der Sound war im popkulturellen Hauptstrom angekommen, eine gute Zeit für Klangkünstler jeglicher Prägung und Vergangenheit, denn man hatte plötzlich Publikum, welches neugierig auf elektronische Klänge war, der kleine Kreis von Sound-Spezialisten bewegte sich für ein paar Jahre im Einzugsgebiet des Mehrheitsfähigen, des Mainstreams. Die Szenen waren flink und schnell, sich einen eigenen Markt nach alternativen Vorbildern zu schaffen, so schnell, dass die grossen Plattenfirmen nicht mitkamen und konsterniert mitanschauen mussten, wie das der CD gewichene Vinyl als Tonträgermedium über die DJs seine Renaissance in den Clubs und bei den Käufern erlebte. Überhaupt war Recycling das Stichwort der Stunde, denn die meiste Technomusik wurde mit alten, analogen Synthesizern produziert – der Science-Fiction-Look der Technokultur hatte von Beginn weg etwas Retrospektives, war ein Wiederaufnehmen von Motiven der Science-Fiction-Utopien des 20. Jahrhunderts.

Techno-Kultur verbreitete sich über Szenemagazine und das entstehende Internet und eine junge, global äusserst mobile Generation. Doch ihre eigentliche Verbreitung fand die Technomusik vor allem in der in den 90er Jahren schnell wachsenden Clubkultur. Die aktuellste Musik hörte man im Club, nicht am Radio, die neuen Platten, der neue Sound traf anfangs oft auch mit einiger Verzögerung in den schweizer Plattenläden ein, es waren die DJs, die die neueste Musik aus den Metropolen Europas (Frankfurt, Köln) und Amerikas (Detroit, Chicago) mitbrachten und auflegten und nicht selten auch gerade selber einen Plattenladen eröffneten.

Durch den Niedergang der klassischen Industrie, der Fabriken in den 80er Jahren in Europa und Amerika als Effekt der Globalisierung und der Digitalisierung der Industrie wurde viel Raum in den Städten und Agglomerationen frei: Unzählige Techno-Clubs und Partylokale entstanden in ehemaligen Industriearealen. Oft war es so, dass grosse Flächen von Clubs, freien Theatern oder Kunsthallen gemietet wurden und der Rest der Räumlichkeiten dann als Ateliers an Künstler, Grafiker, Webdesigner und Musiker vermietet wurde, es entstanden so richtige Konglomerate einer neu entstehenden Kreativ- und Kunstindustrie, jeder verdiente sein Geld irgendwie mi Medienproduktionen und vor allem viele innerhalb des und über das entstehende Internet. Eine ganze Generation von Freelancern entstand so parallel zu Techno: Die Musik wurde zum Soundtrack der New Economy.

2 Die Schweiz: Ich, wir.

Zürich, 1980

Als in Zürich die bewegte Jugend mit dem Autonomen Jugendzentrum AJZ und mit der Roten Fabrik Anspruch auf ein eigenes, alternatives Kulturzentrum erhob, war ich neun Jahre alt und verstand nicht, was die Parolen auf den Transparenten bedeuten sollten, welche einige Demonstrationszüge, an die ich mich als grosse, laute und bunte Menge erinnern kann, an unserer Siedlung vorbei zur Roten Fabrik am Zürichsee trugen. Wenn ich am Samstag an irgendeiner Tramendstation in der Nähe des Waldes zum Pfadinachmittag anzutreten hatte, kam ich des Öfteren mit vm Tränengas geröteten Augen zu spät: Die Jugendunruhen 1980 waren ausgebrochen. Ich fuhr jede Woche mit meiner Mutter am AJZ vorbei, zum Turnen in die Turnhalle hinter dem Limmatplatz, und die vom Stacheldraht der Polizei umzäunten Gebäude, der dunkle Raum hinter den blinden Fenstern hatte etwas abenteuerliches, verruchtes: Genauso abenteuerlich schienen mir die überall auf Hauswände gesprayten Slogans der Bewegung, ihr Dada-Stil hatte auch für uns Kinder immer mal wieder einen ganz eigenen Sinn und Humor. Und besonders abenteuerlich war natürlich, dass die «Grossen», die Jugendlichen, dafür, dass sie dort drin Musik hörten, allerlei Drogen konsumierten und auf der Strasse demonstrierten, von der Polizei verfolgt und verprügelt wurden. Das spielten wir dann in den Innenhöfen unserer wohlbehüteten Kindheit nach.

Fakt ist – ich war zu diesem Zeitpunkt noch zu klein und ahnte nichts davon – dass mit der Jugendbewegung der 80er Jahre genauso wie 12 Jahre davor mit den Globus-Krawallen der 68er-Bewegung Produkte und Gedankengut internationaler Jugend-, Gegen- und Subkulturen in die Stadt, ins Land und vor allem in die öffentliche Aufmerksamkeit kamen, die vorher eher als Souvenirs einiger weniger Vorreiter von ihren Ausflügen zu den Kulturmetropolen Europas in die alpine Provinz mitgebracht wurden.

Es waren die Bands, die in den neuen, alternativen Kulturorten auftraten, die Konzertlokale und Clubs, in die wir uns ein paar Jahre später mit vorverschobenem Geburtsdatum reinschmuggelten, die Plattenläden, die entstanden und abenteuerlich angeschriebene Plattenfächer hatten. Dort entdeckte ich als 15, 16-Jähriger, dass es noch andere Musik als die auf meinen ersten, im ABM gekauften Platten oder den von Radio 24 ausgestrahlten Hits gab. Musik, die perfekt meinem adoleszenten Zaudern mit der Welt entsprach. Genau genommen hatte das aber auch wieder mit den Pfadfindern zu tun. Mein Freund Richie spielte mir auf seinem Kassettengerät beim Rauchen abseits unserer Zelte im Waldlager irgendwo in den wolkenverhangenen Voralpen Musik vor, die ich in dieser Intensität noch nie gehört hatte: New Wave, Industrial, elektronische Popmusik. Der elektronische Klang, die Synthesizer und Sampler schufen Klangstimmungen – ganz andere, als die, die ich als schwülstige Synthesizerkaskaden von den Kassetten von Jean-Michel Jarre, Kitaro oder Vangelis aus der Jugendbibliothek kannte. Sein Repertoire an Kassetten mit Musik von Coil, Die Form, Fad Gadget u. a. wurde mittels Raubkopie schnell zu meinem, wir begannen, uns in Abbruchhäusern herumzutreiben, Super-8 Filme in Industrial-Klamotten zu drehen und auf seinem Amiga und meinem Keyboard Musik zu produzieren, die so klang wie auf den Platten mit den finsteren Covern; wir fingen an uns zu entdeckten und aus unserem geteilten subkulturellen Schatz eine eigene, ästhetische Praxis zu entwickeln.

Techno gab es in etwas anderer, früher Form schon Mitte der 80er Jahre, nämlich als «Acid», welches in Zürich vor allem in den Gayclubs und im Zeughaus gespielt wurde und weiter als unter der etwas kampfsportlich klingenden Bezeichnung «Electronic Body Music» operierende elektronische Tanzmusik, kurz EBM. Unter diesem Oberbegriff konnte ich mir bis zu meinem ersten Konzerterlebnis nichts vorstellen – bis mich Richie ins StuZ ans Konzert des britischen Trios Nitzer Ebb mitschleppte. Im lokalen Veranstaltungsblatt wurde im Interview dem Publikum beschieden, dass «intensive körperliche Mitarbeit im Saal» gefragt sei, denn auf der Bühne gäbe man alles. Im proppenvollen Saal staunte ich erstmal. Da war nichts auf der Bühne, kein Schlagzeug, keine Synthesizer. Nur ein Gerät, ein Sequenzer, auf einem Sockel. Die Band sprang auf die Bühne und drückte auf die Play-Taste. Der Rest des Abends bestand aus sofortigem, elektrisiertem Mitzucken und Schweiss, der die Wände herunterlief. Das war vom Gestus her irgendwie Punk, die drei Gitarrenriffs mit einem Bass-Synthesizer gespielt, dazu ein treibendes Kickdrum und Samples von Hammerschlägen auf Metall, dazu die manisch-spastische Bewegung und der repetitive Text im brüllenden Gesang des Frontmanns Douglas McCarthy. Diese Musik war extrem aggressiv, schnell und physisch, die Stücke hatten Titel wie Violent Playground, Let Your Body Learn usw. Ich erinnerte mich ein paar Jahre später an den Sound von Nitzer Ebb, als ich zum ersten Mal Techno hörte.

Kunst, Techno, Kunst

Aus den 80er Jahren wurden schnell die Neunziger, wir gründeten eine Band und lösten sie wieder auf, ich begann Kunst in Luzern zu studieren und hörte in der Unterrichtsstunde «Klang- und Geräuschkultur» bei Franziska Lingg zum ersten Mal ein rein akustisches Kunstwerk: I am sitting in a room von Alvin Lucier. Franziska hatte auch ein kleines Studio eingerichtet, welches fast niemand benutzte, denn die meisten Studenten zogen es vor, in ihrem Abteil in der grossen Atelierhalle Bilder zu malen: In Luzern wurde damals recht klassisch Kunst produziert. Ich war meistens nicht in der Schule, weil mich die Atmosphäre dieser geschützten Werkstatt langweilte, ich wollte raus, sehen, wo und wie Kunst im Jetzt produziert wird. Die kontrovers diskutierten Ausstellungen und der Anspruch an eine kritische Kunstpraxis in der Shedhalle in Zürich zogen mich magisch an. Zu Beginn der Neunziger Jahre arbeiteten dort Renate Lorenz und Sylvia Kafehsy als Kuratorinnen, und in ihrer Ausstellung When Tekkno turns to sound of poetry hörte ich das erste Mal Techno, auf einem zu einer Installation gehörenden, kleinen Kassettengerät.

Das war die Musik, die ich hören wollte, ohne Gesang und Songstruktur, das Überflüssige war sozusagen weg. Das Gehörte übte sofort einen hypnotischen Sog auf mich aus, ich blieb lange dort sitzen und war fasziniert von den sich öffnenden und schliessenden Filtern und den minimalsten Mitteln und Strukturen, die diese Musik benötigte, um ihre Wirkung zu entfalten. Mir fiel auf, dass das uralte Synthesizer sein mussten, keine digitalen, Neuen, denn sie knarzten, wie das nur Rolands und Korgs der 70/80er Jahre tun konnten, die Second Hand-Geräte, die es damals für drei, vierhundert Franken bei Up Beat oder in der Audioklinik gab und auf denen wir herumschraubten, wenn wir dort Kollegen trafen und einen Schwatz mit dem Ladenbesitzer, Ralph Aerne, hielten.

Im Schaufenster eines anderen Musikladens, des Musicstore 2000, war seit vielen Jahren derselbe, alte und wunderschöne Synthesizer ausgestellt: Ein Jupiter 8 von Roland, mit vielen, farbigen Reglern und einem Gehäuse aus massivem, silbernem Aluminium. Ich war Kunststudent und hatte kein Geld und ich überlegte mir, wie ich an dieses Gerät kommen könnte. Ich besass bis dahin kein eigenes Musikinstrument bis auf meine Trompete aus der Harmonie Zürich Wollishofen; die Keyboards, die ich in unserer Band spielte, hatte ich von Freunden ausgeliehen. Ich betrat den Laden und schlug dem Besitzer vor, ein Jahr lang umsonst die grafische Gestaltung seiner Werbemittel zu übernehmen, wenn ich dafür den Synthesizer im Schaufenster so lange wie möglich ausleihen könnte – er ging darauf ein. Kurze Zeit später fand ich auf der Strasse einen alten Mac II und mein erstes, kleines Technostudio war begründet.

Ich nahm die Geräte ins Studio nach Luzern mit und nervte die anderen Atelierinsassen eine längere Zeit mit hämmernden Beats. Es verkehrte noch ein anderer Student in diesem Studio, ein Jahrgang unter mir, er malte Bilder mit Asche, machte aber offensichtlich auch und mit grossem Geschick Musik: Wenn aus dem Studio lang anhaltende Industrial-Drones drangen, wusste ich, dass es länger besetzt sein würde. Er hiess Bernd Schurer, und in den Gesprächen während unserer Zugsfahrten von Luzern nach Zürich stellte sich heraus, dass er ein Musiklabel betrieb und Konzerte in Baden organisierte. Label und Vertrieb hiessen Sparagmos, zu den von Bernd im Kuba21 organisierten Konzerten, meistens Noise- und Industrial-Musik, reiste das Publikum von Zürich und aus dem nahen Deutschland an. Es waren sehr spezielle Abende in der nächtlichen Provinz dieses Kurortes; Bernds Veranstaltungen fungierten unter dem Kürzel H.A.A.G., was unter einer Vielzahl weiterer Bezeichnungen auch Heim zur Archivierung Aussterbender Geräusche bedeutete.

Zur selben Zeit initiierte ich mit ein paar Mitstudenten an der Schule in Luzern einen eigenen Projektraum in der ehemaligen Kantine, den Erfrischungsraum. Von der Schule selber kam wenig Unterstützung für dieses Projekt, dafür halfen uns Bruno Müller-Meyer und Stefan Banz von der gerade geschlossenen Kunsthalle Luzern mit Erfahrung und ihren Kontakten, einen kleinen, aber feinen Projektraum aufzubauen, der lokal wie international über eine für Studenten beachtliche Vernetzung verfügte und als Künstlergruppe auch mit Aktionen und Installationen ausserhalb der Schule in Erscheinung trat. Der Erfrischungsraum reihte sich in eine damals grössere Zahl von unabhängigen Projekträumen ein, etwa dem Projektraum Hohlstrasse in Zürich, Attitudes in Genf, der Filiale in Basel. Neben diesen «Off Spaces» erfreute sich Zürich seit Ende der 80er Jahre einer lebhaften Szene illegaler Bars und Clubs: Die Stadt hatte sehr lange ein äusserst restriktives Gastgewerbegesetz, welches Patente zum Ausschank von Alkohol nur an ausgebildete Wirte vergab und – noch prekärer – die Anzahl der Lokale mit Alkoholausschank und Öffnungszeit bis zwei Uhr nachts strikt kontingentierte. Nachtlokal-Bewilligungen für Öffnungszeiten nach 24 Uhr hatten nur Striplokale und ein paar Diskotheken, Dancings.

Man kennt den Effekt aus der Prohibitionszeit in Amerika – der illegale Ausschank von Alkohol unter der Zürcher Studentenschaft wie der Kunstszene liess eine Art nächtliche Parallelgesellschaft entstehen: Wenn Ende der 80er Jahre in Zürich eine Studenten-WG etwas auf sich hielt, betrieb sie im Keller ihres Hauses eine Schwarzbar. An den Wochenenden, immer mehr auch an Wochentagen, zog die Zürcher Jugend auf ihren Fahrrädern durch die nächtliche Stadt: Eine grosse Ansammlung von parkierten Fahrrädern vor einem älteren Haus war Gewähr dafür, dass sich dort eine illegale Bar befand. Ganze Studienzeiten und Wohnungsmieten wurden auf diese Weise finanziert. Die Schwarzbar-Szene Zürichs, darum findet sie hier Erwähnung, war ein ganz wichtiger Faktor, der zur Entstehung der Techno-Szene der Stadt beitrug. Sie war der eigentliche Nährboden, auf den Techno in der Schweiz Mitte der 90er Jahre fiel: Man hatte Erfahrung im Betrieb von Bar und Musikanlage, und man war bereit für einen neuen Sound.

Wenn man Mitte der Neunziger Jahre von Techno und elektronischer Musik abseits der Street Parade redete, dann sprach man vor allem von Orten, wo eine gewisse Szene verkehrte. In Zürich war es das Field, betrieben von Patrick Huber an der Zypressenstrasse, derselben Strasse, an der auch Pipilotti Rist und Andres Lutz ihre Ateliers hatten, das All, wo heute die Genossenschaft Karthago beheimatet ist, das Atelier Stern/Blau in Altstetten und weitere. Etwas später folgte das Rohstofflager im Steinfels-Areal, im Clubraum der Roten Fabrik organisierte Mischa Suter unter dem Label Elektrip Events mit elektronischer Musik und als Alternative zum dominanten Trance der Streetparade das Lethargy-Festival.

Der Name ist eine ironische Anlehnung an den traditionellen Massenrave am Abend der Streetparade, der im Hallenstadion stattfindet und sich Energy nennt. Ich kann mich gut an eine der ersten Streetparades erinnern, ich war in der Innenstadt unterwegs und hörte plötzlich wummernde Bässe: Bei der Sihlporte erschienen dann zwischen den Häuserzeilen zwei-drei Traktoren oder ähnliches, die Plattformen zogen, auf der sich eine Handvoll bunt und leicht gekleidete Partyleute tanzend den erstaunt stehen bleibenden Passanten darboten. Man war sich ja einiges von den wiederkehrenden Demonstrationen in der Innenstadt Zürichs gewöhnt – aber dass hier reine Freude und purer Hedonismus auf einer fahrenden Tanzfläche ausserhalb der Fasnacht um Aufmerksamkeit heischte, war dem zwinglianischen Bewusstsein dann doch ein etwas irritierender Moment.

Techno war natürlich nicht nur Musik – wie bei jeder Popkultur gehörte eine gewisse Mode dazu, und vor allem neue Stile in der grafischen Gestaltung. Es gab und gibt in Zürich eine ganze Gilde junger und international bekannter Grafikdesigner, von Cornell Windlin über François Chalet zu Martin Woodtli, zu erwähnen ist hier auch das Berner Büro Destruct, vielen war das Grafiker-Kollektiv Designers Republic in London ein Vorbild, ihre bunten und technoiden Designs fanden sich auf allen Flyern und Plakaten der Stadt. Die Grafik veränderte sich stark mit dem PC. Man konnte viel komplexere Designs schneller herstellen, und diese beliebig manipulieren, oft wurden die Schriften für ein Plakat gleich selber entworfen. In der Techno-Grafik kursierte das ironische Zitat, auch in Form von Transformationen bestehender Marken-Brands wie Snickers (Fuckers), Nivea (Niveau) usw.

Die Mode war sehr körperbetont, ich muss schmunzeln, wenn ich mich auf Fotos aus dieser Zeit sehe, die Männer rasierten sich in der Technoszene zudem des Öfteren den Kopf. Die Technomode war eine freizügige Mode, welche viel Fleisch zeigte, seltsamerweise war die Stimmung auf den Tanzflächen aber immer völlig entsexualisiert, und es gibt dafür, scheint mir, andere Gründe, als dass man halt zu unterkühlter Musik tanzte. Es war diese Kindlichkeit, ein naives und verklärtes Love, Peace and Unity – womit weniger eine gesellschaftliche Haltung ausgedrückt war als Wirkungen und Nebenwirkungen der Technodroge Ecstasy beschrieben sind. Obwohl bei vielen Techno-Anlässen des Erlebnis der Masse und der Verbrüderung zelebriert wurde, fand die Ekstase radikal innerhalb der Grenzen des eigenen Subjekts statt; der kühle Wind einer durchindividualisierten und vereinzelten Gesellschaft umwehte manche Tanzfläche.

Was Zürich betrifft, kann man die Club- und Partyszene dennoch auch als eine Art der Fortsetzung und definitive Einlösung des Anspruchs der Jugend, sich Freiräume zu schaffen, sehen, auch wenn Techno das ganz anders angegangen hat als die Jugendbewegung der 80er Jahre.

Dass elektronische Musik nach wie vor ein und auch andernorts grosses Publikum zu mobilisieren in der Lage ist, zeigt das Electron Festival in Genf. Jérôme Soudan und sein Team aus der Usine bauen dieses seit 6 Jahren mit Erfolg auf, ich wollte von ihm wissen, wie sich die Szene in der Romandie entwickelt hat:

[Jérôme Soudan]: Das Konzertlokal Cave 12 in Genf entstand in den 90er Jahren, in den 80er Jahren waren dagegen eher Rock-Experimente als elektronische Musik in der Stadt präsent, etwa mit der Band The Ex. Du solltest hier aber auch AMEG22 fragen, was die elektroakustische Szene betrifft. Als Fernando Sixto mit Cave 12 begann, kamen mehr Industrial- und Noise-Bands nach Genf. Viele Konzerte waren recht wild organisiert, oft fanden diese in nur kurz existierenden Konzertlokalen oder in besetzten Häusern statt wie etwa dem Ilôt 13, wo White Noise mal spielten.

[Marcus Maeder]: Wie ist die Szene, der Kontext der elektronischen Musik in Genf entstanden? Wo waren die Orte, Clubs, Leute, Magazine? Gab es Schlüsselfiguren in der Technoszene und der experimentellen Musik? Gab es in weiteren Städten in der Romandie Schnittstellen elektronischer Musik, etwa in Lausanne (ich glaube, dort war auch eher Rock ein Thema)?

[JS]: Es gab Elektrorock- oder Elektropop-Bands, die berühmt wurden, zum Beispiel die Young Gods. Viele änderten im Lauf der Zeit ihren Stil oder Namen, so zum Beispiel Plastique de Rève, die nun in Berlin leben, welche aber als Elektropop-Band in Genf begonnen haben. Schlüsselfiguren in Genf waren Damien Schmocker für die Usine, Fernando Sixto für Cave 12 in den 90er Jahren, Franz Treichler (Der Sänger von Young Gods), einige Labels wie etwa BRUIT, welche Bands wie Alboth veröffentlichten, das Label Mental Groove war und ist sehr wichtig für die Genfer und Lausanner Szene. Ende der 90er Jahre kam Laurent Finck im Zoo an (ein Club in der ersten Etage der Usine), und verwandelte diesen in DEN Ort für elektronische Underground-Musik in Genf. Und ja, Lausanne war mehr im Rock engagiert, mit einem für die Schweiz wichtigen Gewicht auf Metal. Ein anderer, schon älterer aber immer noch aktiver Ort ist erwähnenswert, nämlich der Cave du Manoir in Martigny, ein Keller einer Galerie für zeitgenössiche Kunst, wo Künstler aus aller Welt experimentelle und elektronische Musik spielten.

[MM]: Wie ist das Electron Festival entstanden? Waren da noch andere grössere Events in der Vergangenheit?

[JS]: Electron entstand in der Usine im Umfeld der Crew des Zoo, Schritt für Schritt wuchs das Festival aus der Usine heraus, als es grösser wurde. Wir arbeiten aber weiterhin auf vier verschiedenen Bühnen in der Usine selber. Es gab keine grösseren Festivals vorher, ein paar kleine Veranstaltungen während ein paar Jahren, aber keines, das sich auf elektronische Künste spezialisiert hätte. Das Festival La Bâtie hatte am Anfang den soée-Raum für Industrial und experimentelle Musik (in den 80er Jahren spielte dort zum Beispiel Blixa Bargeld, 1989 La Fura dels Baus), generell fokussierte das Festival aber auf Theater und andere Künste. Seit 2008 beinhaltet das Electron Festival auch zeitgenössischen Tanz und bringt elektronische Liveacts mit der Arbeit von Choreographen zusammen: Es sind so einmalige Choreographien exklusiv für das Festival entstanden, was für den Kontext der elektronischen Musik sicher einmalig ist.

[MM]: Wie steht das Electron Festival heute da? Gibt es Dinge, die sich geändert haben?

[JS]: Electron wächst, nicht nur im kommerziellen Sinn (damit meine ich grosse Bühnen und Namen), unser Festival entwickelt sich mit dem Team und wir erschliessen uns weitere Felder der elektronischen Künste. Wir erproben und erweitern die Möglichkeiten von exklusiven Konzerten mit und Kompositionen für den zeitgenössischen Tanz, wir bauen unsere Zusammenarbeit mit internationalen Festivals aus (dieses Jahr zum Beispiel das Norwegische Insomnia Festival) und lokalen Organisationen wie der ADC (Association pour la Danse Contemporaine) oder der AMEG (Association pour la Musique Electroacoustique de Genève) und wir versuchen einen dem Sonar Festival in Barcelona ähnlichen Event auf die Beine zu stellen, mit Präsentationen am Tag und Clubbing am Abend. Das gelänge, wenn wir ein Festival für Neue Musik wie das Archipel mit einem Techno-Event kombinieren könnten. Wir verfolgen die Arbeit von GRM23 und dem Présences Electroniques Festival in Paris und behalten unseren Fokus auf den zeitgenössischen Tanz.

Ambient

Die meisten Orte und Parties während der 90er Jahre verfügten über so genannte Chillout-Räume, man erholte sich darin von den Strapazen der Tanzfläche, konsumierte die eine oder andere Droge und hörte Ambient-Musik. Wenn es nicht gerade an die Space-Tradition der 70er anschliessendes Geblubber mit Walgesängen war, lief dort manchmal ziemlich interessante elektronische Musik ohne Beats. Ambient war ein Begriff von Brian Eno, er nannte seine in den 70er Jahren komponierte Funktionsmusik «Ambient Music». Damit war Musik als quasi architektonische Komponente gemeint, eine Musik also, die als diskrete Kulisse im Hintergrund funktionieren sollte – gewisse Formen davon werden Muzak oder Fahrstuhlmusik genannt. Die moderne Konzeption von Ambient ist aber um einiges älter, sie stammt vom Komponisten Erik Satie, der 1920 seine Musique d’Ameublement entwarf, die nur angenehm und eine Stütze für die Kommunikation sein sollte. Über funktionsmusikalische Absichten hinaus wurden Chillout-Räume schnell zu Plattformen für ungehörte Klänge, man nannte das Electronic Listening und uns gefiel die Musik von Aphex Twin, Oval, Autechre und Labels wie Mille Plateaux, Mego und Touch; wir begannen bald, selber live zu spielen.

Mitte der 90er Jahre entstanden den Off-Spaces verwandte Kunst- und Projekträume, wo sich Techno und Kunst mischte – einer davon war das Kombirama an der Hardturmstrasse in Zürich, welches wir, etwa 10 Kunst- und Kulturschaffende 1996 in einem ehemaligen Showroom einer DDR-Porzellanfirma gründeten. Die Grundidee bestand darin, kollektiv Kunstprojekte zu realisieren und deren Entstehungsprozess öffentlich zu halten. Das Ohr des Kombirama war Audiorama, bestehend aus Stefan Altenburger (Golden Boy, Klettermax), Bernd Schurer und mir – wir organisierten Konzerte und Parties im Kombirama, traten als Gruppe auf und machten Radiosendungen im So21 Kunstradio auf Radio LoRa. Das Kombirama war während den zwei Jahren seiner Existenz soziale Drehscheibe der jungen Zürcher Künstler- und Musikerschaft, finale Aktion war der Beitrag zur Dekadenschau Freie Sicht aufs Mittelmeer, die einem nicht kleinen Teil der Schweizer Künstler, welche damals frei zwischen Disziplinen, Kontexten und Szenen flottierten, eine offizielle Karriere verschaffte und das Sterben der unabhängigen und kollektiv betriebenen Kunsträume einläutete. Das Kombirama nahm an der Ausstellung nicht teil, wir verprassten das uns zugedachte Budget in Form eines öffentlichen Picknicks mit Barockmusik im Rieterpark.

1998 trat dann in einer dem Kombirama ähnlichen, musik-lastigeren Form das Substrat, eine Veranstaltungsreihe und Clublounge des „Klubkurators“ und heutigen Co-Leiters des Cabaret Voltaire, Philipp Meier, im Rohstofflager an diese Stelle: Es war der Zenit der elektronischen Musik im Zeichen des Techno, auch wir spielten dort oft und gern und organisierten ein- zwei Konzertbeiträge, etwa Voice Crack und People Like Us, mit einem Publikum von über 600 Leuten. Die Abende waren eine ideale Laborsituation, um ein ahnungsloses Publikum den neuesten Hervorbringungen auszusetzen. Man kann sagen, dass eigentlich nur im Substrat so etwas wie eine Klammer schweizerischer elektronischer Musik geschaffen wurde: Wer irgendwie damit zu tun hatte, war dort: Steinbrüchel, Softland, Roger Rotor, Golden Boy, Seelenfinder, das Label Spezialmaterial, damals noch in Luzern beheimatet, Styro2000, Bang Goes, Person usw. usf. Zu Beginn war die Neugier des Publikums gegenüber den neuen Klängen recht gross, sie nahm dann kontinuierlich ab, die Donnerstage des Substrats wurden zum Place to go, alles smalltalkte, niemand hörte mehr zu. Bernd und ich hatten dann jeweils gewisse Methoden, effektvoll auf uns aufmerksam zu machen; es waren wohl unsere Konzerte im Substrat, die uns lokal den Ruf von renitenten Krachmachern eintrugen. Philipp Meier liess sich von Beschwerden des Publikums nie beirren und setze seine Veranstaltungen einige Jahre an verschiedenen Orten fort, bis dann irgendwann niemand mehr kam. Ein anderer Meyer ist hier noch unbedingt zu erwähnen: Noldi Meyer, er hat das Rohstofflager initiiert und vieles anderes auch (die Streetparade zum Beispiel) – ein Mann der ersten Stunde.

Orte

Man kann bis heute nicht wirklich von einer Sound-Szene in der Schweiz reden, meist formierten und formieren sich Gruppen und Zusammenhänge in der elektronischen Musik relativ locker und lokal, – über Orte, an denen man sich begegnete. Zum Beispiel das Brisant in Basel, ein dem Kombirama nicht unähnlicher Ort, ich habe Marc Matter, Ruth Kunz und Karo Cerbaro um Auskunft gebeten:

[Marc]: In Basel war ich involviert, aber Brisant gab’s ja schon vorher, ich bin da so dazu gestossen, Filipp Messner und Ruth Kunz waren damals noch vom alten Kern übrig geblieben, und natürlich der Neville – dazugekommen ist dann noch die Karo (Maika) plus gab es natürlich einen Dunstkreis von ein paar Leuten, die auch ab und zu ihren Input dazu gegeben haben.

Das Institut für Feinmotorik (siehe Norient-Post Plattenspieler ohne Schallplatten) ist zu einem Gutteil in diesem Ursüppchen entstanden, die Geburtsstunde ist April 1997, da gab es den Feinmotorik-Abend im Brisant Keller (eigentlich war es ja der Kiosk in der Gärtnerstrasse 57, aber dazu gehörte eben auch der Keller, wo wir dann die Veranstaltungen gemacht haben) – da haben wir aber nicht etwa unseren Plattenspieler-Kram vorgeführt, sondern es war eine thematische Abendveranstaltung: Fragebogen, haptische Spielereien, visuelle Projektionen und ein ausgewähltes Musikprogramm, sowie so eine Art abstraktes Feinmotorisches Hörspiel, welches man mit 2 Walkmans an der Bar anhören konnte. Es erschien im Anschluss dann auch noch eine Auswertung des Fragebogens des Abends, mit Fotografien der Feinmotorischen Gegenstände, welche von den Gästen beim Einlass vorgewiesen werden mussten. In diesem Zeitraum haben wir (IFF) aber auch unsere ersten zwei selbst produzierten Platten dort eingespielt.

[Ruth]: Der Brisant Kiosk wurde im September 1995 eröffnet. Im Sommer haben wir das vorbereitet und den Namen gewählt. Der Kiosk bestand bis 1998, da zogen die meisten vom Haus weg.

[MM]: Wer mit welchen Hintergründen hat’s betrieben?

[Marc]: Brisant - aus kulturrevolutionären Gründen

[Ruth]: Es hatte einen Kiosk und es gab einen Vertrieb. Und als Peripherie in Kunst- als auch linker- und Kultur-Szene kreierten wir unseren eigenen Ort. Persönlich war mir das wichtig, eben nicht in eine bestimmte bestehende Schublade geordnet zu werden (Kunstschülerin, Künstlerin, Besetzerin, Aufbau, Antiimp, Autonome,...) weil da gab es in jeder Schublade Aspekte, die mir gar nicht passten (unpolitisch, schlecht gekleidet, ideologisch, sexfeindlich,...)

[MM]: Wer spielte dort? Gibt’s noch eine Art Chronik der Veranstaltungen?

[Marc]: Ich wüsste von keiner Chronik - es gab eben einige Abendveranstaltungen (Parties, wie der Volksmund so gerne sagt), welche durchaus erpicht darauf waren, experimentelle Club-Formate zu erproben, neben dem Feinmotorik-Abend erinnere ich mich an eine Anti-Fun Party, und einen Tram & Bus Abend. Diese Abende waren bezüglich Werbung, Einrichtung und Musik jeweils thematisch intendiert. Dann gab es einige kleinere Abende, die zum Teil auch der Marc Milohnic (em13, oder wie heisst sein Label noch mal) mit uns zusammen initiiert hatte, da gab’s nen Abend mit Erdwerk, ausserdem ein Illusion of Safety-Konzert und Taku Sugimoto aus Japan war mal zu Gast.

Es wurde von Brisant aber auch an anderen Orten mitorganisiert, beispielsweise waren einmal die Leute der neoistischen Kommunikationsguerilla (damals hiess das ja noch so, heute wohl eher unter Culture-Jamming geläufig) im Infoladen Basel zu Gast, das war eine solche Sache die von Brisant (mit-) organisiert wurde, oder zusammen mit den Leuten von @Home (damals hinter dem SBB-Bahnhof), da gab’s den so genannten Club Integral mit Voice Crack als Live-Act und den DJs M. L. Stromprod, DJ Lichtzwang (der Bernd), Herr Fliwatuet und DJ Petit Prince.

[MM]: Wohin haben sich die Leute verflüchtigt?

[Marc]: Köln/Zürich/Berlin/Helsinki

[MM]: Wurden die Veranstaltungen dort eher als Kunst oder eher als Musik-Subkultur verstanden?

[Marc]: Es bewegte sich tatsächlich dazwischen – aber natürlich war es ein subkultureller Rahmen, und wir haben uns ganz bewusst vom Kunstbetrieb abgegrenzt. Ich würde mal vermuten, dass sich das mit der Haltung von euren Veranstaltungen im k3000 bzw. Kombirama vergleichen liesse, nur eine Nummer kleiner – und wir waren ja fast noch Teenies.

[Ruth]: Eine beispielhafte Geschichte, die mir damals (1996) sehr gefiel: Ein Lehrer hatte eine kleine Computeranimation von mir in eine Computeranimationssammlung aufgenommen. Er fragte mich, was er betreffend Copyright etc. nennen soll. Ich war nicht an einem Copyright interessiert und meinte, er kann den Namen Linda Neutral dazu schreiben, wenn er es nicht einfach kopieren will. Die Animation war dann bei Stampa an der Art verkauft worden, das erzählten mir dann Mitschülerinnen der Kunstschule, die Art besucht haben. Das war lustig: Ich ging mit der Schule nie ins Museum (Kunstmuseum Basel, da von Naziarchitekten erbaut, und das war eine gute Ausrede, um Zeit für Brisant zu haben nebst der Schule), fluchte über den Kunstmarkt, und war ohne irgendwelche Anstrengungen an der Art vertreten (die Animation war extrem beliebig, in ein paar Minuten entstanden).

Ich bin auch ein Label

Neben den vielen, neuen Kunst-/Musik-Orten in den 90er Jahren haben sich auch bestehende, alternative Veranstaltungsorte und -Gruppen auf die elektronische Musik eingelassen – so das Fri-Son in Fribourg, die Gruppe um Julia Crottet, welche am Dienstag Abend ein Programm für elektronische Musik und Verwandtes veranstaltete – und selbstverständlich das Berner Taktlos Festival in der Dampfzentrale, ursprünglich und immer wieder in der Improvisierten Musik beheimatet, welches junge Schweizer Künstler mit internationalen Acts kombinierte.

Unsere Aktivitäten als Audiorama im Kombirama flossen bald in ein neues Projekt: In unser Musiklabel domizil. Der Name tauchte das erste Mal auf, als ich nach einem Titel für eine Kassetten-Edition suchte, die Bestandteil meiner Diplomarbeit an der Kunstklasse in Luzern sein sollte. Es waren äusserst minimale Stücke, eigentlich eher Loops, die ich zu Hause in meinem improvisierten Mini-Studio gemacht hatte. Wir wohnten damals in einem Haus der Genossenschaft der Strassenbahnerin Altstetten, einem Aussenquartier Zürichs. Altstetten ist geprägt von Dienstleistungsindustrie-Wellblechwürfeln und der Limmattal-Autobahn und ist ein recht trostloser Ort, wo man als Student aber billig wohnen konnte und nicht allzu weit vom Kombirama entfernt war. Ich fotografierte viel in der Umgebung des Hauses, diese Fotos des eigenen, tristen Lebensbereichs kamen auf die Hüllen der Kassetten, die ich als Kunstwerk der Diplomjury präsentieren wollte. Ich nannte die Kassetten-Edition „Domicile Edition“, weil zu Hause produziert, – ein wesentlicher Charakterzug der damaligen Produktion unserer elektronischen Musik, denn ein richtiges Studio hatte fast niemand – die meisten machten ihre Musik über ihre Stereo-Anlage, am Heimcomputer, mit Kopfhörer.

Nun war es so, dass es 1996 kein einziges Label für unsere Musik in der Schweiz gab, erste Technolabels, etwa Stattmusik von Rolf Aeschimann und etwas später Bruchstücke von Markus Unterfinger existierten schon, sie veröffentlichten aber nur, was wir Bum-Bum nannten; Techno. Natürlich brachten Schweizer Experimentalmusiker ihre Musik auch auf ausländischen Musiklabels heraus, etwa Bernd/das Erdwerk auf dem Bremer Label Drone Records eine Single die recht weit herumgereicht wurde, G*Park und seine Musik bei den amerikanischen Zabriskie Point, Runzelstirn & Gurgelstock auf Selektion Akustik in Frankfurt. Unser Problem war, dass uns niemand kannte. Bernd hatte Erfahrung im Aufbau eines Labels aus Sparagmos-Zeiten, und so gründeten wir in einem Akt der Selbsthilfe das Musiklabel domizil, veröffentlichten aber vorerst aus Geldmangel nur selbstgebrannte CDs, Kassetten und eine Single bis zum ersten, regulären Release von Teleform/Bernd 1999.

Ganz viele, wenn nicht die meisten in der elektronischen Musik tätigen Musiker in der Schweiz haben am Anfang ihrer Karriere Selbsthilfe betrieben und ihre Musik über ein eigenes Label in internationale Netzwerke eingespiesen (einige tun das bis heute): Voice Crack veröffentlichten ihre ersten Releases auf ihrem Label Uhlang Records, Günter Müller seine Musik zusammen mit internationalen Musikern auf seinem for4ears, Ralph Steinbrüchel betrieb Synchron, eine Edition von Singles, Jason Kahn nannte sein Label mit den wunderbaren Siebdrucken auf den Covers «Cut», usw. In Basel war Christoph Fringeli und sein Label Vision Records schon früh am Start:

[Christoph Fringeli]: Vision startete mit einem Fanzine 1986, im Jahr darauf kamen Kassetten dazu, ein Jahr später auch Vinyl. Verschiedene Einflüsse strömten zusammen, Post-Punk, Industrial, Noise, aber auch Garagenrock und Improv-Jazz. Es gab zu diesem Zeitpunkt eine recht lebendige Underground-Szene in Basel. Bald nachdem ich mit Vision angefangen hatte, habe ich die Bekanntschaft von Alex Buess gemacht, damals aktiv als/mit 16-17, Melx, Hirnschlag und anderen Formationen. Das führte zu einer engen Zusammenarbeit. Auftritte fanden meist im Kontext von besetzten Arealen wie der Alten Stadtgärtnerei statt, oder ähnlichen Orten, manchmal auch in etablierteren Lokalen der alternativen/linken Kultur wie dem Hirscheneck oder damals auch der Kaserne.

[MM]: Was waren die Vertriebswege der auf Vision veröffentlichten Musik? Wer hörte diese?

[CF]: Einerseits haben wir mit RecRec gearbeitet, anderseits auch unsere eigenen Netzwerke aufgebaut. RecRec war auf jeden fall eine wichtige Drehscheibe, dort habe ich auch Ende 80er eine Zeit lang gearbeitet, zusammen mit Sudden Infant und Sudden Infant (siehe Norient-Post Noise and Meaning). Andererseits gab es auch die Kassetten-Netzwerke (etwa Hodscha in Biel) und immer mehr Kontakte in alle Welt.

[MM]: Zu welchen Künstlern und Gruppen oder Clubs hattet ihr besonders Kontakt in der Schweiz? Im Ausland?

[CF]: Es fand ein reger Austausch von Fanzines, Kassetten und Platten statt. Verbindungen zu so verschiedenen Leuten wie die Bierfront in Aachen oder Bourbonese Qualk in London wurden hergestellt, wobei ich mich bemüht habe, Gleichgesinnte im Ausland zu finden. Ich bin ja 1991 dann auch ausgewandert, habe Vision eingestellt und mein neues Label Praxis in London angefangen.

[MM]: Was machst du heute?

[CF]: Ich bin Herausgeber eines unregelmässig erscheinenden Magazins, welches Datacide heisst und seit 1997 auf Englisch erscheint. Nach wie vor mache ich mein Label Praxis, wo experimenteller Noise, Breakcore, Speedcore und Electronica aufeinander treffen, sowie das eher an Dancefloor/Hard Drum'n'Bass/Breakcore orientierte Label Sub/Version. Dazu betreibe ich einen Online-Mailorder und einen Laden in Berlin.

Zwar keine Selbsthilfe-Initiative von Musikern, aber unbedingt als regelrechte Ursuppe zu erwähnen ist der Schweizer Vertrieb, das Label und der Laden RecRec. Der Name geht zurück auf eine Idee des englischen Musikers Henry Cow und bedeutet so viel wie Recommended Records. RecRec Zürich wurde 1979 von Veit Stauffer, der auch heute noch im Laden an der Rotwandstrasse sitzt, und Daniel Waldner im Umfeld der 80er-Jugendbewegung gegründet und brachte die internationale Subkultur in die Konzertlokale Zürichs und Plattenläden der Schweiz. Auf dem Label erschienen wichtige Künstler wie Christian Marclay und Negativland, der Vertrieb machte über seine Partnerschaft mit dem damals grössten Vetrieb für alternative Musik in Deutschland, EFA, viel spezielle Musik in der Schweiz überhaupt erhältlich. RecRec organisierte auch Konzerte: Art Zoyd, Z’ev, Chris & Cosey, die Residents und viele andere.

Leute

Ich beobachte oft, dass sich Orte, Gruppen und künstlerische Kontexte über gewisse Schlüsselfiguren konstituieren. Eine Schlüsselfigur für die Klangkunst- und Performance-Szene ist Rudolph Eb.er, auch bekannt als Runzelstirn & Gurgelstock (siehe Norient-Podcast Der plötzliche Säugling). Seines Zeichens war er Begründer der legendären Schimpfluch-Gruppe, eine einflussreiche Performance-Formation, die ihre Aufführungen meist in Verbindung mit elektronischer Periphere vonstatten gehen liess und lässt – oft Geräte, die über direkte, körperliche Verbindung oder stimmlichen Input und Feedbacks zu akustischen und performativen Grenzüberschreitungen führen. Während langer Zeit kannte ich Rudolph nicht persönlich, ich sah ihn an der einen oder anderen Industrial-Party und vor allem oft an der damaligen Schule für Gestaltung. Ich besuchte den Vorkurs und Rudolph war bei den wissenschaftlichen Zeichnern, – dieser Lehrgang heisst heute wohl auch anders. Rudolph wohnt seit langer Zeit in Osaka in Japan: Er hat dort eine interessierte Szene und Käufer seiner Bilder gefunden, ich wollte von ihm wissen, wie er zur elektronischen Musik gekommen ist und wie sich die Schimpfluch-Gruppe formiert hat:

«Musik» und Aktion: Am Tonbandgerät und an Membranen habe ich manipuliert seit ich einen Schraubenzieher halten kann. Dass dies je zu Musik oder Kunst führen könnte, war mir unbewusst. Auf der Suche nach guter Musik fand ich weit und breit nichts ausser den Soundeffekten im Hörspiel Rübezahl. Zwar verfolgte ich begeistert Hardcore Punk, Black Metal, auch Industrial und Death Rock – bekam davon Kopfweh – und da warf ich jede Idee von Musik über Bord. Und sie kamen: All die Geräusche. Diese "Nebengeräusche" faszinierten mich weitaus mehr als jegliche Musik – und ich grub das alte Tonbandgerät wieder aus. Viel eher inspiriert von Literatur und Wissenschaft denn von mir bekannter Musik begann ich, Hörstücke zu produzieren, welche ich noch heute nicht zwingend als Musik bezeichne würde. Natürlich fand ich dann Parallelen zur Musique Concrète und moderner Klassik. Öffentliche Performances gab es zwar schon vor Schimpfluch, seltene um 1985 herum. Dann kam ein Schub von mehr oder minder öffentlichem Aktionismus ab 1991. 1995 ging es dann fast explosionsartig los mit weltweiten Tourneen – angefangen mit Taipei, wohin Joke (Lanz) und ich eingeladen wurden. Wir sind seither eigentlich fast konstant auf Tournee. Mich hat’s zurzeit nach Osaka verschlagen, ihn nach Berlin...

Elektronik benutze ich natürlich im Studio, live zumeist auch, halte sie aber weitgehend im Hintergrund. Um meine Ideen zu verwirklichen, muss ich sie meist selbst manipulieren und umfunktionieren. Meine Musik entsteht also nicht aus einem Gerät – das Gerät entsteht aus meiner Musik. Um 1993 herum entwarf ich die Bezeichnung «psycho-physical tests and trainings», um meine Arbeit zu umschreiben.

Projekte: Begonnen habe ich alleine. Regelrecht abgeschottet. Ich suchte nach Musik, bei der ich Adrenalin fühle. Etwas, das mich selbst erschreckt, oder mich zum Lachen bringt. Ich habe im Alleingang und ohne jemanden einzuweihen meine erste LP produziert. Eher um herauszufinden, wie andere darauf reagieren. Irgendwie waren mir die Leute zu sehr auf Namen fixiert, auf Szenen, auf Herde. So etwas ging für mich einfach nicht. Ich musste allein handeln.

Das war damals noch unter dem Pseudonym Wash Your Brains, bloss als Test gedacht, 1986. Dabei blieb ich weitgehend anonym - und es ging mir nicht um Musik, es war nicht meine Absicht, als Musiker aufzutreten. Alles, was ich tat, war, mein Umfeld aufzunehmen, es zu bearbeiten – um Dinge zu hören, die wir sonst überhören. Das tat ich vor allem mit Tonband-Schnitt. Elektronische Technik musste ich mir weitgehend selber basteln, oder sogar durch Mechanik ersetzen. Das alles war weder für die Massen noch für irgendeinen Untergrund – ich habe so meinen Verlag Schimpfluch gegründet (Zürich, Ende 1986) und den Grossteil dieser Kleinst-Edition an Adressen geschickt, die ich auf den eher interessanteren Schallplatten oder in Magazinen fand. Bloss um zu sehen, was passieren wird - und das internationale Echo war dann schlicht enorm.

So ging ich gleich ein Compilation-Projekt an – eines, welches sich eher lokal orientieren sollte, um für lokale Leute mehr internationales Interesse zu wecken. So ganz lokal wurde es zwar nicht - P16.D4 aus Deutschland (vom Label Selektion Akustik) nahmen teil. Dann aber auch Marc Zeier aka G*Park (dessen 5 vorherige Kassetten-Releases ich dann gleich in meinen Katalog aufnahm. Ich produzierte später seine erste LP Seismogram und vertrieb diese bei Schimpfluch. Als ich das Label stoppte, wechselte er zu Zabriskie Point in den USA. Und nun treffen wir uns auf dem deutschen Label Tochnit Aleph wieder.

Die dritte LP entstand dann mit der Gewissheit, dass ich etwas verfolge. Von da an – und bis heute – (meist) unter dem Namen Runzelstirn & Gurgelstøck, seit 1988. Während dem Mastering der nächsten LP – einer Kollaboration mit Merzbow – erhielt ich einen aussergewöhnlichen Anruf. Ein gewisser Joke Lanz wollte wissen, ob ich Interesse an einer gemeinsamen Radiosendung habe. Wir kannten uns soweit gar nicht, doch offensichtlich suchte auch er andere Musik. Wir gründeten das Radio Psychic Rally. Zwar lokal in Zürich (LoRa) gesendet, wurden unsere Sendungen aber auch live in die USA übertragen oder in Russland abgespielt. Wir erhielten sogar eine Auszeichnung vom Radiofestival in Montreal. Die Sendung lief monatlich, 7 Jahre lang, unter anderem mit Liveshows von The Haters, Due Process, Voice Crack etc. Sogar eine Mail-Art-Ausstellung im Postmuseum kuratierten wir mit, zum Unterthema Mail Music.

In der Gründungszeit von Psychic Rally produzierte Joke sein erstes Solo-Tape als Sudden Infant (seit 1989) plus eine erste 7", was ich beides bei Schimpfluch aufnahm, und dann seine erste LP Radiorgasm. Nach etwa 27 Schimpfluch-Produktionen, inklusive der ersten Runzelstirn & Gurgelstøck-CD und der aufwendigen Institut für Psycho-Hygiene-LP, transformierte ich Schimpfluch in eine aktionistische Bewegung. Wir konzentrierten uns auf die eigene Kunst, andere Labels übernahmen die Produktionen. In Deutschland zuerst Selektion Akustik, dann Tochnit Aleph, in den USA Nihilist Records und Blossoming Noise, rrrecords usw.

Dave Phillips kam während diesem Umbruch zu Schimpfluch. Wir haben uns eigentlich erst während des Flugs zu unserer ersten gemeinsamen Aktion in Taipeh richtig kennen gelernt. Da wir alle solo verschiedene Namen benutzen, aber oft zusammen auftreten, einigten wir uns auf den Namen Schimpfluch-Gruppe für Live-Aktionen in verschiedener Besetzung, später kam dann Daniel Löwenbrück hinzu. Das ist der Kern der Gruppe, natürlich finden immer wieder neue Kollaborationen statt.

Es gibt sonst noch akas: Joke und ich machten unter Vehikel und Gefäss einiges, das von unserem Radioprojekt abstammte (ein Journalist bezeichnete unsere Sendung als «ein Vehikel, ein Gefäss» ... für... was auch immer). Eigene Sachen machte ich auch als Institut für Psycho-Hygiene oder in Japan als Gerotsunami. mit Masonna im Duo machte ich Eb.ersonna, aber nunmehr arbeite ich meist als Rudolph Eb.er (R&G).

Netzwerke: Lokal gab’s kein Netzwerk, in das meine Arbeit reingepasst hätte oder aufgenommen worden wäre. Ich agierte von Beginn weg international. Mitte der 80er war das also alles noch postal. Dabei stiess ich auf ein riesiges, weltumspannendes Netzwerk von Audio-Art und Mail-Art. Ich habe mich sowohl mit grösseren Labels/Vertrieben wie auch mit völlig unbekannten Künstlern ausgetauscht - und damit nicht nur meine Arbeit exportiert, sondern grosse Mengen Ungehörtes/Unerhörtes in die Schweiz importiert.

Der Austausch und Import von derart rarer Musik fand erst rückwirkend eine grosse, lokale Aufmerksamkeit. Während der Zeit, als ich Schimpfluch als Label betrieb, wurde ich langsam auch als Importeur in der Schweiz bekannt, ich hatte Abnehmer wie RecRec - oder auch schlicht Private.

Ich habe in der Schweiz mit Performance-/Fluxus- Künstlern wie M. Vänci Stirnemann und Gido Dietrich und auch mit Voice Crack gearbeitet. Ansonsten wurde ich eigentlich ausgeschlossen, Auftritte in der Schweiz waren und sind eher selten. Und die Orte waren auch eher eigenartig. Es gab Auftritte in der Aktionshalle der Roten Fabrik, der Berner Reitschule, dem Genfer Cave 12, dem Kunsthaus Örlikon, der Shedhalle, der binz39, oder jene im Keller einer psychiatrischen Klinik, im Raum F vom Franz-Fritz Vogel, in Marc Zeiers Atelier oder überhaupt draussen.

Meine «Musik» kaufen: Das geht wohl fast nur via Mailorder. Wer nicht zufällig in einer Metropole wie Tokyo oder Berlin lebt, muss wohl ins Netz. In der Schweiz gibt es allenfalls eine kleine Auswahl im RecRec Laden – vielleicht noch? Hier in Japan gibt’s so einige Läden mit einem super Sortiment. Nicht nur Plattenläden, sondern auch Buchläden, Galerien, sogar eigenartige Bars und Fashion Shops, die meine Platten anbieten. Seltsame, rare Ecken, die aber Kultstatus erlangten.

Das Kunstwerk, der Künstler im digitalen Zeitalter

Vieles kam uns Mitte der 90er Jahre überkommen und unattraktiv vor. Der schnell hochkochende Kunstmarkt mit den neuen Galerien im Löwenbräu-Areal in Zürich, die ewiggleichen Rock- und Popgesten der uns umgebenden, lokalen Musikszene. Was wir an den ersten Festivals, wo wir spielten und in den von uns im Labor k3000 organisierten Konzerten sahen und für das sich noch keine Namen fanden (die Ars Electronica in Linz versammelt das bis heute in der Kategorie «Digital Musics»), faszinierte uns nachhaltig: Es entstanden hybride Kunstformen innerhalb der Popkultur, eine Kunstmusik, Musikkunst – vor allem dadurch bedingt, dass sich der Laptop massiv verbreitete. Es gab Epizentren, wo über lokale Strukturen eine internationale Szene entstand: Vor allem in Wien (Labels wie Mego, Clubs wie das Rhiz, das Phonotaktik Festival, das Skug Magazin), in Barcelona (Sonar Festival) und Berlin (Transmediale und eine Unzahl Clubs).

Farmers Manual etwa waren ein Trupp junger Künstler und Programmierer aus Wien, deren Auftritte aus visueller und akustischer Improvisation mit dem Laptop bestanden. Das Bild/Video beeinflusste den Ton, der Ton das Bild. Keine Musiker auf der Bühne, nur hinter Bildschirmen versteckte Gestalten, die anonym blieben, keine identifizierbaren Rollen, Hierarchien Künstler/Musiker/Techniker. Grundsätzliche Aspekte der digitalen Musik, ich nenne sie im weiteren so, machten diese für uns interessant: Es formierte sich ein internationaler und mitdefinierbarer Kontext mit Orten, Netzwerken und Distributionskanälen, es zeigte sich ein Weg, welcher sich uns oder zumindest mir als gangbar, weil zeitgemäss offerierte, indem er eine gewisse Offenheit enthielt, was im 21. Jahrhundert als künstlerische Arbeit, als adäquate Lebensgestaltung formuliert und gelebt werden könnte. Ich arbeitete während meines Studiums und der Kombirama-Zeit hin und wieder als Assistent in Museen oder für Galerien an Kunstmessen. Auch über Erfrischungsraum und Kombirama kamen wir immer wieder mit der «Kunstwelt» in Kontakt und irgendwie passte das dort Erlebte nicht wirklich mit unserer Avantgarde-Romantik zusammen, nämlich als Künstler Dissidente in der Gesellschaft zu sein, neue Wege zu beschreiten und nicht Fetische für eine Oberschicht herzustellen. Zweitens übte das Körperlose der digitalen Künste, der digitalen Musik, der Virtualität, des Imaginativen einen grossen Reiz auf uns aus. Es war das Flüchtige, Ephemere unserer musikalischen Kunst und der Momente, in denen sie stattfand und stattfindet, das uns bis heute interessiert. Wir hatten irgendwie das Gefühl, dass es mit der «klassischen» Künstler- und Musikerrolle vorbei sein musste, wir verstanden uns als Nomaden zwischen den Disziplinen und Repräsentationen am Ende der modernen Künste in einer weit aufgefächerten Massen- und Popkultur.

Ganz naiv meinten wir, dass der Lautsprecher (und der Tonträger) die demokratischere Form der Verbreitung unserer Kunst sei – es war uns nicht bewusst, dass es nur einen ganz kurzen Moment dauern sollte, bis unsere Musik den Mechanismen eines jeden Markts ausgesetzt und unser Überleben von den von uns kritisierten Repräsentationen und Rollenbildern abhängen würde. Technologisch und künstlerisch brachten wir keine grundsätzlich neue Musik hervor, sondern entwickelten wohl eher andere Strategien gegenüber dem musikalischen Material und dessen Rezeption. Ich wechsle hier kurz ins Präsens, denn diese Dinge beschäftigen mich nach wie vor: Oft geht es uns darum, klangliche, akustische Environments, Erlebnisräume zu schaffen, in denen etwas anderes, weiteres, soziales stattfinden und beeinflusst werden kann – das ist nicht so weit von den (gescheiterten) Experimenten Erik Satie’s entfernt. Zentral ist mir hierzu ein klassischer Text von Umberto Eco "Das offene Kunstwerk", welcher das künstlerische Werk als eine offene Anlage begreift, deren Inhalt der Rezipient mitgestaltet – über seine Teilnahme, seine Imaginationskraft, seine Reaktion. Das Publikum verstand das natürlich oft nicht. Man erwartete eine Performance, wo keine vorgesehen war. In Budapest trat jemand aus dem Publikum zu uns auf die Bühne und beschied uns, dass das hier kein Übungsraum sein; im Substrat unterhielten sich die Leute mit uns während unserer Konzerte und stellten ihre Becher auf unsere Laptops während wir spielten, an der Expo.02 warf das erzürnte Partypublikum mit Flaschen nach uns, Peter Kraut vom Taktlos Festival beschied uns, dass er Mühe mit unseren Live-Darbietungen hätte usw. usf. Das lag nicht nur daran, dass es bei unseren Konzerten ausser der Rückseite eines Laptop-Bildschirms und unseren fahl beleuchteten Gesichtern nichts zu sehen gab, man also nicht über musikalische Gesten unsererseits mitverfolgen konnte, wie die Musik entstand oder dass wir überhaupt gerade im Moment live Musik erzeugten, – es lag auch am zusätzlich erschwerenden Umstand, dass unsere Konzerte, unsere Musik meistens nicht melodiös, sondern eher geräuschhaft war und darüber hinaus eine andere Zeitstruktur, andere Spannungsbögen aufwies als ein Song, ein Stück, ein Track.

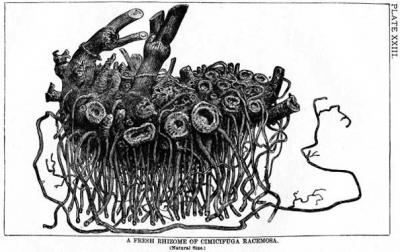

Eine musikalische Vorführung, ein Musikevent ist in meiner Vorstellung eher ein Bau mit mehreren Ein- und Ausgängen, oder ein virtuell-akustisches Wurzelwerk, von dem sich Verweise auf Musikalisches und Nichtmusikalisches inner- und ausserhalb des Saals fortverzweigen, kurz: Eine offene Assoziationsstruktur. Und ich muss sagen, dass ich diese Art des performativen Minimalismus immer noch schätze und praktiziere, gerade eben weil es nichts zu sehen, aber viel zu hören gibt und die Tatsache, dass man zusammen irgendwo sitzt und sich das anhört – alles, was ich als das Kino im Kopf der Leute bezeichne – viel interessanter ist, als einem Künstler bei der Verrichtung seiner virtuellen Tätigkeit in Form von Fingerbewegungen zuzuschauen.

Väterchen Staat

Trotz weltweiten Netzwerken ist es so, dass neben dem Pop-Mainstream die experimentelle elektronische, digitale Musik nach dem Hype von Techno eine marginale Erscheinungsform künstlerischer Äusserungen geblieben ist. Geld verdient man eher wenig mit CD-Produktionen und Auftritten. Man vertont Filme, macht Musik fürs Theater, für Installationen, hat «Geldjobs», stellt Gesuche für Projekte an Stiftungen. Wohl haben einige den definitiven Sprung aus der Schweiz heraus geschafft und leben in Berlin (Seelenluft, Thomas Fehlman), New York (Christian Marclay, Oli Stumm), Osaka (Rudolph Eb.er); die Zentren der internationalen Aufmerksamkeit liegen jedoch immer noch nicht zwischen Bodensee und Lago Maggiore. Die finanzielle Unterstützung, die Vermittlungs- und Promotionsarbeit durch Kulturstiftungen wie Pro Helvetia, Swiss Music Export, das Migros Kulturprozent und das Förderinstrument Sitemapping des Bundes stellen unverzichtbare Förderinstrumente dar.

Das ökonomische Umfeld der elektronischen Musik und der Klangkunst beispielsweise in Deutschland unterscheidet sich dadurch von der Schweiz, dass dort historisch gewachsene Strukturen die jüngere elektronische Musik und ihre verwandten Gebiete aufzunehmen und zu integrieren vermögen, ihr auch eine ökonomische Grundlage bieten können, oder dann eine passende, neue Produktionsstruktur geschaffen wurde. Im ersten Fall sind das die Studios der verschiedenen Radiosender, etwa das Studio für akustische Kunst des WDR oder die Abteilung Hörspiel und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks und weitere. Im zweiten Fall denke ich an das ZKM30 in Karlsruhe und die Transmediale in Berlin. Das passiert hierzulande nur punktuell und meist nicht im institutionellen Rahmen, am ehesten in der Bildung und neuerdings in der Forschung an den künstlerischen Fachhochschulen: Die ZHdK genauso wie die HKB in Bern unterhalten Studiengänge für Medienkunst und elektronische/elektroakustische Musik, auch das Elektronische Studio an der Hochschule für Musik in Basel, das Centre d’informatique musicale et d'électroacoustique der Musikhochschule in Genf.

Ich staune immer mal wieder darüber, wie der Kontext der elektronischen Musik in allen Bereichen wächst und wie viele interessante Musiker und Künstler in meinem nächsten Umfeld oder innerhalb einer nationalen Klammer tätig sind. Eine diesen Umstand berücksichtigende Struktur, ein Zentrum für akustische Kunst oder Medienkunst allgemein fehlt in der Schweiz, Museen hierzulande verhalten sich der Medienkunst gegenüber eher zurückhaltend, Gefässe für elektronische/digitale, klangkünstlerische Experimente oder Medienkunstproduktionen – der digitalen Kultur allgemein, fehlen bei Radio und Fernsehen, in der SRG31 komplett. Wohl betreibt Thomas Adank auf DRS 2 seit vielen Jahren seine Sendungen Musik unserer Zeit oder Neue Musik im Konzert, wo eher selten auch elektronische/digitale Musik gespielt oder früher Auftritte in der Landesbibliothek organisiert und gesendet wurden – ein Studio, eine Sendung für akustische Medienkunst oder digitale, elektronische Musik sucht man bei Schweizer Radio DRS, RSR, RSI vergeblich, und das wird wohl auch so bleiben, wenn Quote und schmerzfreies Begleitradio die Identität der Staatssender bestimmen.

Wo das hinführen wird

Da dieser Beitrag als Zwischenbericht verstanden werden will, gehört hier wohl auch eine Skizze möglicher Entwicklungen der elektronischen Musik in der Schweiz und anderswo hin. – Ich stelle mir vor, dass das in ein paar Jahren so sein wird wie beim Hardrock: Eingeschworene und angegraute Nostalgiker-Grüppchen hören sich elektronische Musik an Klassentreffen-ähnlichen Veranstaltungen an, lächeln milde über die adoleszenten Ansprüche und die Exzesse vergangener Parties, bis dann ein- zwei Generationen später das Thema wiederentdeckt wird und neue Modestile hervorbringt... Die Tatsache ist nicht zu übersehen, dass die elektronische Musik sich als Genre praktisch aufgelöst hat und universell in fast jeglicher Form von Musikproduktion und -Genre aufgegangen ist. Wenn sie einen Kunstanspruch hegt, ist sie Teildisziplin der Medienkünste geworden.