Zwischen Hiplife und Afrofunk

Mit der aktuellen Afrofunk-Welle trifft auch die Musik aus dem Ghana der 1970er wieder ans europäische Ohr. Im Land selbst kümmern die alten Helden jedoch fast niemanden – dort regiert der Hiplife. Der Hybrid aus HipHop und lokalen Einflüssen hat eine kurze und schon jetzt wechselvolle Geschichte. Aus dem Norient-Buch Out of the Absurdity of Life (hier bestellbar).

Es sind diese irren Melodien. Klebrig-süsse, synthetische Gesangslinien, die einem mehrstimmig aus jedem Soundsystem entgegen springen. Und die sich beim näheren Hinhören, bleibt man einmal auf den riesigen Märkten zwischen Körben voller schwarzer Schnecken, Bergen von Pfefferschoten und Stapeln von Musikkassetten stehen, als Geist in der Maschine entpuppen. Hier singt nicht nur ein Mensch, hier singt vor allem der Vocoder. Dazwischen: Schneller Rap, aus dem Fetzen von Pidgin English ragen, der aber meistens in einem fremden Idiom passiert. Darunter: plakative, programmierte Beats, sie pumpen komplexe, schnelle Rhythmen heraus. Doch es sind vor allem diese irren Melodien der Menschmaschine, die nicht mehr aus den Gehörgängen weichen wollen während der nächsten zwei Wochen. Und die schnell den Verdacht aufkommen lassen, dass Accra mehrere musikalische Realitäten besitzt. Diejenige, der man am wenigsten ausweichen kann, heisst Hiplife.

Die neue Afro-Quelle

Trotzdem versuche ich das zunächst. Schliesslich bin ich für eine andere, europäische Vorstellung von ghanaischer Musik hergekommen. Die Eminenz des Afrofunk soll ich treffen, einen der Grossen der 1970er. Denn wenn aus Ghana derzeit irgendetwas in unsere Breiten dringt, dann sind es diese patinabesetzten Grooves. Nicht zuletzt dank der Kompilationen, die Samy Ben Rejeb von Analog Africa und Miles Cleret von Soundway aufwändig erstellen, erfährt die westafrikanische Musik der Siebziger gerade diesen ungeheuren Schub. DJs wie Frank Gossner graben vor Ort in Lagerhallen nach altem Vinyl und stellen die Audio Files in ihrem Blog ins Netz. Was sich parallel zu Fela in den Nachbarstaaten tummelte, gewinnt in unseren Breiten nun Tiefenschärfe, ist das angesagte Ding in europäischen und amerikanischen Clubs – während der afrikanische Kontinent leer gekauft wird, weil keiner Wert auf die alten Scheiben legt. Nachdem der Nachschub an US-Grooves versiegt war, entdeckten die Plattendreher die Afro-Quelle, die seit einigen Jahren munter sprudelt. So ist es auch zu erklären, das 2009 ein Mann wie Ebo Taylor, den der Westen jahrzehntelang mit Nichtbeachtung strafte, plötzlich, im Alter von 73 seine ersten Auftritte überhaupt auf deutschen Festivals bekommt.

Taylor ist mit seinen zahlreichen Bands auf fast jeder der Afrofunk-Kompilationen vertreten. Ich höre mich quer durch seinen Backkatalog und muss feststellen – wenn einer den Titel «Fela Kuti Ghanas» verdient, dann er. Und jetzt hat er tatsächlich eine neue Platte mit Mitgliedern der Afrobeat Academy, Jimi Tenors Band Kabu Kabu und den Poets of Rhythm gemacht, mitten in Berlin. Wie es dazu kam, will er mir an der Uni im Norden der ghanaischen Hauptstadt erzählen.

Gitarren-Eminenz

Mein Taxifahrer hat Mühe, sich durch den täglichen Verkehrsinfarkt Accras zu kämpfen. Auf mehreren Spuren staut sich die Masse aus klobigen Geländewagen, blau-orangenen Taxis und Tro-Tros, jenen Minibussen, in die sich 20 Menschen quetschen. Zwischen Hupkonzert und den auch hier wummernden Hiplife-Rhythmen balancieren Verkäufer Zuckerrohr, Chips aus Kochbananen, Sonnenbrillen und DVD-Raubkopien. Aus dem Autoradio ebenso: Hiplife, schön abwechselnd mit R&B aus den Staaten, bevorzugt Akon und Beyoncé. Joy FM heisst der Sender, auf dem ein gewisser Mr. Black seine Morgenshow präsentiert. Endlich passieren wir eine Sicherheitssperre und flitzen in eine grosszügige Parklandschaft hinein. Die Legon-Universität zählt zu den besten Afrikas. Ein Lüftchen fegt hier durch die feuchte Hitze, gemächlich schlendern die Studenten umher, die Lautstärke ist gedämpft. Eine Oase voller Würde und Wissen. Das Department of Music liegt am Rande des Campus, hat mit seinen niedrigen Langhäusern fast dörflichen Charme. Ein Durcheinander von Trommelrhythmen und westlichen Tonleitern dringt ans Ohr. Im Innenhof, unter reicher Vegetation sitzt Taylor in einem beeindruckenden blauen Dashiki. Seine Wurzeln liegen in der Fante-Region im zentralen Süden Ghanas, wo er schon als Kind die Palmwine Music von Kwaa Mensah hört, eine in den Hafenkaschemmen gespielte Vorform des später elektrifizierten Guitar Highlife. Als Ghana 1957 seine Unabhängigkeit erklärt, formt er in der Ashanti-Kapitale Kumasi seine erste eigene Band, die sich vor allem dem Bigband-Zweig des Genres widmet. Parallel entdeckt er die Amerikaner: «Ich hörte Miles Davis, Coltrane, Archie Shepp und Sonny Rollins, von Clifford Brown lernte ich viele Phrasen. Auf der Gitarre beeinflussten mich Oscar Moore und Wes Montgomery stark. In meinem Haus gab es 24 Stunden Musik! Damals schon versuchte ich, Highlife und Jazz zu verweben, aber es geriet immer sehr jazzlastig.» Eine einmalige Chance, seine Experimente zu vertiefen, beschert ihm Ghanas Premier Kwame Nkrumah, dessen erklärtes Ziel es ist, einheimische Musiker durch Auslandsaufenthalte zu fördern. Taylor geht 1962 nach London an die Eric Guilder School of Music, um dort Komposition und Arrangement zu lernen. «Ich diskutierte dort oft mit Fela Kuti in seinem Haus in Notting Hill darüber, wie wir den Highlife weiterentwickeln könnten. Wir Ghanaer haben damals viel mit den Nigerianern gejamt, ein reger Austausch, als Konkurrenz habe ich das nie empfunden. Irgendwann realisierte ich, dass unsere Musik nach der Kolonialisierung sehr nach Dur klang, ganz im Gegensatz zu der unserer Vorfahren. Ich fühlte, dass der Funk ein Weg war, da rauszukommen.»

Highlife to Afro-Funk

Zurück in Ghana beginnt seine Blütezeit: Taylor besitzt nun das musiktheoretische Rüstzeug, um Highlife und ghanaische Roots in die Moderne zu übersetzen. Dazu gründet er eine ganze Latte von Bands, unter ihnen die Blue Monks, die legendäre Uhuru Band, die Apagya Show Band oder auch das Underground-Projekt Asaase Ase, mit dem er die Musik der Fante-Küstendörfer und der Kriegerkaste Asafo mit funky Feeling versieht. Er schreibt Hits wie «Heaven» und «Atwer Abroba», veröffentlicht in den Siebzigern Solo-Alben, komponiert und produziert für die führenden Plattenfirmen Ghanas wie Essiebons, betreut deren Highlife-Stars Pat Thomas und C.K.Mann. Sein funky Highlife siedelt dabei immer nahe am nigerianischen Afrobeat: «Der ist nur eine extrahierte Form von Highlife», verkündet Ebo Taylor selbstbewusst und hat deshalb auch keinen Grund zum Neid. Im Gegenteil: «Fela hat ihn etabliert und wir müssen heute dafür sorgen, dass er sich weiter entwickelt, weltgewandt wird.» Mitstreiter für dieses Ansinnen hat er 2008 gewonnen. Als Ade Bantu mit seiner Afrobeat Academy in Accra konzertiert, ist der Altmeister restlos begeistert, nicht zuletzt, weil auch zwei seiner eigenen Nummern im Repertoire der Berliner auftauchen. Man setzt sich zusammen, Taylor entwickelt neue Songs und die deutsche Botschaft finanziert eine Aufnahmesession an der Spree. „Love And Death“ heisst das Ergebnis, das Taylors ghanaisch-globalen Afrobeat vorführt.

Sozialkritische Kommentare, Kritik an der Verwestlichung und auch ein funkiger Kinderreim siedeln auf dem Album, ein unverhohlener Lobgesang auf die swingende Physis der afrikanischen Frau hat Hitcharakter. Das Titelstück ist ein Taylor-Klassiker und führt die fein nuancierten Unterschiede zwischen purem Afrobeat und der ghanaischer geprägten Rhythmik und Harmonik vor Ohren. Und auch das Loblied des ersten Staatsführers Nkrumah wird im Instrumental «Kwame» noch einmal angestimmt. «Nkrumah wird immer mein Idol bleiben. Es ist eine Schande, dass bis zur heutigen Regierung sich niemand mehr um die Kultur in diesem Land kümmert», schimpft Taylor. «Der Musikunterricht ist abgeschafft, wir haben da heute ein Vakuum, einen Analphabetismus. Kein Wunder, dass sich die Jungen alle dem Hiplife zuwenden.» Um dem Vakuum entgegenzuwirken bringt Taylor den Studenten seit acht Jahren bei, wie man Highlife-Gitarre spielt. Heute gibt es an der University of Legon eine Klasse von zwanzig Schülern, einige kommen sogar aus Amerika. Doch kann es – alle akademischen Anstrengungen in Ehren – auf ghanaischem Boden wirklich zu einem Highlife-Revival kommen? Hat der Hiplife nicht komplett das Ruder übernommen? Und was soll überhaupt das Namensspiel mit dem Highlife, wo die beiden doch offenkundig so gar nichts gemein haben?

Der Professor und der Hiplife

Ich sollte jemanden fragen, der die Übersicht hat. Einen Experten, der auch heute noch am Puls der Zeit ist. Niemand bietet sich da trefflicher an als der Mann, der Taylor an die Uni geholt hat. John Collins ist nicht nur der derzeitige Dekan des Department of Music, er ist auch selbst Musiker. Der Brite hat fast sein ganzes Leben in Ghana verbracht, als junger Mann mit den Einheimischen Highlifebands gegründet, Aufnahmestudios aus dem Boden gestampft, unzählige Thesen zur populären afrikanischen Musik veröffentlicht und mit akribischem Eifer alles über Ghanas Musik gesammelt. Ich treffe ihn in seinem BAPMAF (Bokoor African Music Archives Foundation), das er neben seinem Wohnhaus als Non-Profit-Organisation mithilfe des Goethe-Instituts und ghanaischen Kollegen aufgebaut hat. Beissender Geruch liegt über dem Haus, als er mich am Tor empfängt. Auf seinem Land hinter dem kleinen Anwesen haben sich 4000 Wirtschaftsflüchtlinge aus dem armen Norden angesiedelt, die Sägemehl für ihr Kochfeuer verbrennen. Er nimmt das mit britischem Sarkasmus. Zudem muss sich der Mann, wie er mit müdem Lächeln bekennt, noch von seinem 50. Malariaanfall erholen. Über eine enge Wendeltreppe geht’s in zwei schlichte, aber grosszügige Räume. Auf Schautafeln wird hier die Musikgeschichte Ghanas erzählt, Lauten und Trommeln sind als Ausstellungsstücke Seite an Seite mit alten Mischpulten zu finden. Collins sprudelt förmlich, wenn es darum geht, das Highlife-Hiplife-Phänomen zu entwirren. «Diese neue Generation von Musikern, die ‹Hiplife Generation› konnte aufgrund der Schulpolitik keinerlei Musikerziehung geniessen. Sie hatte auch keine Vorbilder, denn die waren nach Deutschland oder Kanada weggegangen. Mit westlichen Instrumenten wie Gitarren kamen sie nicht in Berührung. Es war fast logisch, dass sich die Jugend also den Maschinen zuwandte. Hier gab es keine romantische Revolution in der Musik – die sprangen ohne Vermittlung von den Alten direkt in die Moderne», so seine Einschätzung.

Ghanas Handicap

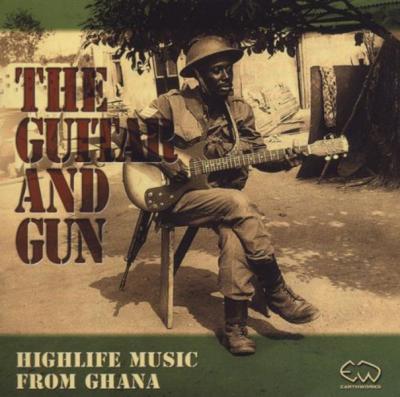

Der historische Hintergrund: Unter Nkrumah kann sich der Highlife, jene Musik, die Anteile aus heimischen und jamaikanischen Rhythmen, aus Shantys und der Swingmusik der in Ghana stationierten amerikanischen und britischen Soldaten hat, ungebremst entfalten. Nach dem Coup D’État gegen den zuletzt diktatorischen Kulturmäzen Nkrumah 1966 geht es dann bei wirtschaftlichem Missmanagement und kulturellem Desinteresse des Folgeregimes auch der Musikindustrie nicht mehr so gut. Trotzdem: Funk und psychedelische Rockexperimente blühen, Osibisa füttern den Highlife in London mit Rock. Ein erneuter Putsch durch General Rawlings, mehrjährige Ausgangssperren, Dürre und die Ausweisung einer Million Ghanaer aus Nigeria versetzen in den Achtzigern aber dann den Todesstoss. Heerscharen von Musikern verlassen das Land, die Exil-Ghanaer Hamburgs verflachen im Burger Highlife das Genre gen Disco. Zu dieser Zeit gibt es fast keine Aufnahmestudios im Land, Collins betreibt eines der ganz wenigen. Auf der CD The Guitar And Gun eingespielt mitten zwischen den verfeindeten Linien der Rebellenaufstände, hat er einige Schätze aus seinen Bokoor-Studios versammelt. Heute klingen sie, obwohl kaum ein Vierteljahrhundert alt, fast schon wie Musik aus einer vergangenen Welt.

The Rise of Hiplife

«Hiplife entstand also, da die populäre Musik ausgestorben war», führt er weiter aus. «Die frühen Hiplifer haben einfach den US-amerikanischen HipHop in die einheimischen Sprachen Twi oder Ga übertragen, aber den musikalischen Inhalt nicht afrikanisiert. Die amerikanischen Beats wurden beibehalten, Beat Boxes benutzt. Es war so steril, dass sogar Tanzen verpönt war. Das war 1995. Zehn Jahre lang passierte dann gar nichts. Keine Liveperformances. Kein Freestyling. Sie spielten nicht, sie mimten nur, alles war Playback.» Reggie Rockstone, der den Begriff Hiplife erfand, gab freimütig zu, dass das Genre nicht viel mit dem Highlife zu tun hatte. Ein Marketingschachzug, der den Ghanaern durch den verwandten Namen vorspiegeln wollte, es handele sich hier um ein heimisches Genre. Ein Taschenspielertrick. Der sicherlich mitgeholfen hat, dass Hiplife heute überall präsent ist in Accra, so wie in den meisten Metropolen des Südens. Wer mit dem Taxi oder mit den sogenannten «TroTros», jenen Kleinbussen in die sich 20 Leute zwängen, in der Stadt unterwegs ist, hört sie aus jedem Autoradio, von vielen LKW-Ladeflächen hinunterschallen. Doch auch die Luxushotels haben eigene Strandabschitte für Hiplife-Partys reserviert. Hiplife dominiert die Radiostationen, die Nightclubs, die Werbespots für Bier und Kaffee. Politische Parteien streiten sogar um die Rechte an bestimmten Hiplife-Songs, die sie dann erfolgversprechend für ihren Wahlkampf einsetzen. Viele der Texte, in denen sich die Sprachen Twi und Ga mit dem ghanaischen Pidgin English begegnen, funktionieren nach dem grossen Vorbild USA: Einerseits wird dem Machismo gehuldigt, andererseits gibt es bei den politisch bewussteren Rappern auch Kritik an korrupten Politikern. In unseren Breiten wurde diese Musik dagegen bislang fast völlig ausgeblendet – die exzellente Kompilation Black Stars der Münchner DJs Georg Milz und Thomas Nothaft von DalaDala Soundz ausgenommen. Das ist auch kein Wunder: Die hiesige HipHop-Fraktion hört lieber das US-Original. Und ein herkömmliches Weltmusikpublikum schätzt das Lokalkolorit in der afrikanischen Musik, die traditionellen Variablen. Also genau jene Elemente, die der ghanaischen Jugend abhanden gekommen waren.

Jama und Contemporary

«Doch in den letzten Jahren ist dem Begriff Hiplife eine Self Fulfilling Prophecy widerfahren.» Collins kann eine diebische Freude nicht verhehlen. «Denn jetzt ist der Highlife tatsächlich in den Hiplife inkorporiert worden.» Das geschieht gleich auf etlichen Wegen, wie er ausführt. Zum einen arbeiten Hiplifer jetzt mit alten Highlife-Musikern zusammen. Der Hiplifestar Obour und einer der alten Recken der 1970er, AB Crentsil hatten sich unter der vielsagenden Prämisse «The Best Of The Two Lifes» zusammengefunden.

Eine weitere Version des aktuellen Hiplife heisst «Jama», das Ga-Wort für unterhaltende Tänze. Diese Spielart schlägt nicht nur die Brücke zurück zum Highlife, sondern benutzt auch traditionelle Rhythmen oder Instrumente. Einige Produzenten, unter ihnen der stilbildende Jay Q, haben sogar ein Diktum daraus gemacht, afrikanische Percussion zu verwenden. Der eben erwähnte Obour integriert auf seiner neuesten Platte zum Beispiel die komplexen Rhythmen der königlichen Ga-Trommelensembles in seinen Rap. «Fontomfrom» heisst das, und es klingt in der Tat sehr erdig im urafrikanischen Sinne, auch wenn die Urban Culture auf der sehr heterogenen Produktion nie ausgeblendet wird.

Hinzu kommt, dass nun auch Liveperformances im Hiplife versucht werden. Den Stein hat ein Sänger namens Sidney ins Rollen gebracht. Collins’ hat die ein wenig verrückte aber plausible Theorie, Sidney habe bei einem Auslandsaufenthalt gemerkt, dass die Playback-Shows zwar bei den Exilghanaern ankamen, nicht aber bei den Ausländern. Um international erfolgreich zu sein, musste das Live-Element in Angriff genommen werden. «Aber wenn du einmal anfängst, live zu performen, dann gehst du entweder Richtung Freestyle, oder du kehrst gleich zum Gesang zurück», sagt Collins. «Von Beginn an gab es im Hiplife in den Refrains immer unterschwellig die Gesangskomponente. Was jetzt passiert ist: Dieses Element kommt wieder zum Tragen, ist aus dem Hiplife ausgebrochen. Und das nennen sie jetzt Contemporary Highlife.» Protagonisten dieser Spielart sind zum Beispiel Kwabena Kwabena, der in seine organisch klingenden Songs auch kongolesisch gefärbte Gitarrenriffs einbaut oder ein gewisser Ofori Amponsah. Letzterer produziert seine Tracks gerne in den Rheinklang-Studios in Düsseldorf, des besseren Equipments wegen. Studioinhaber Bodo Staiger, einst Kopf der NDW-Band Rheingold, arbeitet seit der Burger Highlife-Ära immer wieder gerne mit ghanaischen Schützlingen zusammen. Im Falle von Amponsah türmt er vocoderverliebt wahre Berge von Vokalspuren übereinander. Da sind sie wieder, diese irren Melodien, Und sie klingen für unsere Ohr deshalb so irre, weil sie – wie seinerzeit im Highlife – der Sprechmelodie von Twi und Ga folgen. Da beide tonale Sprachen sind, würden herkömmlichere Führungen der Gesangsstimme den Text zu blankem Nonsens verwandeln. Mit dem ursprünglichen HipHop-Flair des frühen Reggie Rockstone-Hiplifes hat das gar nichts mehr zu tun – aber viel mit dem alten Highlife, der sich hier süßlich-klebrig aufs Popparkett transferiert sieht.

Ein lila Kubus und ein singender Fußballer

Ich verlasse John Collins, um bei der jüngeren Generation die aktuellen Trends gegen zu checken. Adabraka ist eines der unscheinbarsten Stadtviertel von Accra: Hier gibt es weder turbulentes Markttreiben, noch ragen irgendwelche Bankengebäude, die einzigen Hochhäuser der Stadt in den Himmel. Einzig ein lila gestrichener Würfelkomplex fällt auf, der mit den orange-blauen Taxis, die zuhauf davor halten, einen grellbunten Kontrast abgibt. Der Kubus ist die Arbeitsstätte von Mr. Black, der mir über sein iPhone signalisiert hat, hier könne ich ihn treffen. Mr. Black, der im richtigen Leben Kwadwo Ampofo heisst, ist vor kurzem in einer Competition zum zweitbesten DJ ganz Afrikas gewählt worden, knapp hinter einem – und das schmerzt für einen Ghanaer – nigerianischen Kollegen. Doch sein vollmundiger Trumpf: Er ist der einzige DJ mit einem akademischen Grad und, so verkündet seine Website «zeigt dir die unglamouröse, dunkle Seite des DJing». Seine beeindruckende, fast vom Pidgin-Akzent freie Stimme ist mir schon ein paar Mal aus dem Autoradio entgegen gedröhnt, in der Super Morning Show, Aushängeschild des privaten Senders Joy FM.

In der auf eisige Temperaturen herunter gekühlten Lobby herrscht ein reges Kommen und Gehen. Ein Rastaman trägt immer wieder Kisten voll altem Vinyl hinaus in die Hitze, piekfeine Anzugträger warten auf Interviewtermine, ein baumlanger Herr in smaragdgrünem Umhang lässt sich auf dem Wartesessel nieder. «Joy FMs Zielpublikum ist die Mittelklasse im Alter von 18 bis 60, der Sender ist die Nummer Eins unter den englischsprachigen Stationen Accras», sagt Mr. Black selbstbewusst. Ihn überraschen die neuen Tendenzen im Hiplife nicht. «Hiplife war immer von Fusionen geprägt, es gab Einflüsse von HipHop, Reggae, Ragga. Und er war immer ein Sprachrohr der Jugend, die sonst leicht auf Abwege geraten, Diebe und Underdogs werden könnten.» Black bedauert, dass die ghanaische Musikindustrie keinerlei Infrastruktur besitzt. Vertriebswege existieren kaum, Künstler sind darauf angewiesen, ihre Tapes auf Märkten anzubieten – deshalb war es auch ein grosser Schlag für die Szene, als der wichtigste Kassettenmarkt Kantamanto vor zwei Jahren fast völlig abbrannte. International ist Vieles ohnehin ausschliesslich per Download aus dem Netz zu bekommen. Egal, wie sich die ghanaische Musikszene weiterentwickeln wird, Mr. Black ist überzeugt, dass der Hiplife immer die dominierende Kraft bleiben wird. Begleitet wird er von Tanztrends: «Der aktuelle ist der Asamoah Gyan-Dance», verrät Mr. Black.

Asamoah Gyan – ich krame in meinem Kurzzeitgedächtnis und stosse auf ein bitteres Public Viewing-Erlebnis im Kreise der ghanaischen Community von Freiburg. Gyan war jener Pechvogel, der im Viertelfinalspiel der WM den Elfmeter gegen Uruguay versemmelte. Dass er beim Singen nicht treffsicher ist, macht dagegen gar nichts, denn der Vocoder erledigt ja die intonationsgerechte Arbeit – Kaiser Franz wäre seinerzeit froh gewesen über diese technische Errungenschaft. Und so sieht man Asamoah Gyan im Hiplife-Clip «African Girls» an der Seite des Sängers Castro, wie er seine ganz eigenen Moves vollführt – abgeleitet aus dem Jubel über ein versenktes Tor. Die Bewegungen haben sich zu einem Modetanz verselbständigt.

Video nicht mehr verfügbar.

Eine «Anti-World Music»

Asamoah Gyans Ausflug in den Hiplife ist eher ein Kuriosum, das mit seinen überdrehten Keyboard-Effekten schon fast anachronistisch wirkt. Die Speerspitze der Hiplife-Kreativität wird unter anderem bei Pidgen Music ausgeheckt, deren Boss Panji Anoff einer der führenden Produzenten Ghanas ist. Seine Prophezeiungen zum Hiplife mögen manchen europäischen Hörer, der noch aus der Weltmusikära kommt, unangenehm treffen, aber man ahnt, dass der Mann über mittlere Frist gesehen recht haben wird: «Hiplife wurde als Teil eines Ant-World Music-Zyklus geboren, der sich in vielleicht 20 Jahren vollenden wird. Bassekou Kouyate oder Amadou & Mariam, die Weltmusikstars bei euch, haben und hatten keine gesamtafrikanische Relevanz, niemand spielt ihre Musik auf der Straße. Ganz erheblich sind hier allerdings Kanye West und Usher, sowie ihre afrikanischen Pendants wie Magic System aus der Elfenbeinküste oder Tuface und P Square aus Nigeria. Heutzutage ist diese Musik schon in den Nightclubs von London, New York, Kingston und Bahia präsent. Auch unser Hiplife, der in Ghana schon alle Medien, jegliches soziale Ereignis bestimmt und den HipHop und Dancehall aus dem Ausland verdrängt hat, wird in Europa eines Tages mehr Bedeutung haben als die jetzige sogenannte Weltmusik. Denn er verkörpert die urbane Realität.»

Hiplife goes global

Wie dieser global relevante Hiplife sich anhören könnte, dafür gibt es in Panji Anoffs eigener Produktionsschmiede Paradebeispiele: Eine der erstaunlichsten Persönlichkeiten der jungen ghanaischen Szene ist Wanlov The Kubolor. Das zeigt sich schon an seinem Äußeren. Mit Dreadlocks, einem knalligfarbenen T-Shirt und einem Rock läuft er barfuss durch die Straßen von Accra – er wird seinem Namen gerecht, denn Kubolor ist das Ga-Wort für Vagabund. Wanlov ist halb ghanaischer, halb rumänischer Abstammung und zählt nach seinem siebenjährigen Aufenthalt in den USA zur Gruppe der Rückkehrer, die vor allem textliche Qualitäten in den Hiplife einbringen. Wanlov dichtet darüber, wie er mit seiner helleren Hautfarbe überall zwischen den Stühlen sitzt, über den Alltag eines Immigranten ohne Arbeitserlaubnis, aber er preist auch überschwänglich seine Heimat Ghana. Seine Verse bettet er in unterschiedlichste musikalische Stile ein, mal in stripped down Afrobeat, mal in abenteuerliche Sampleschichtungen, die HipHop-Vokabular genauso wie traditionelle Instrumente aus Ghana und der Gypsy-Kultur beherbergen. Wanlovs ehrgeiziges Ziel ist es, in Accra eine Schule für traditionelle Musik aufzubauen, um die Überfremdung durch die US-Kultur zu stoppen. Eines seiner originellsten Projekte ist der Pidgin-Musicalfilm Coz Ov Moni, der in sehr lebendigen Clips ein Bild des heutigen Accra zeichnet.

Der Vagabund arbeitet hier mit M3nsa, dem Youngster unter den progressiven Hiplifern zusammen. M3nsa ist unter den Fittichen von Hiplife-Doyen Reggie Rockstone und wird ebenfalls von Panji Anoff produziert. Er hat als einer von ganz wenigen der Hiplife Generation das Glück gehabt, vom Elternhaus die Musik vermittelt zu bekommen, sein Vater war Gitarrist der Afrorocklegenden Osibisa. M3nsa gilt in Ghana als der Wunderknabe momentan, war schon mit dem Wu-Tang Clan und The Roots auf der Bühne, und er hat mit «No.1 Mango Street» gerade ein Album veröffentlicht, das von seiner Wahlheimat London aus Ghana erobert – als eine hochmoderne Kollektion von Kindheitserinnerungen im Dreieck zwischen Hiplife, HipHop und urbanem Soul.

Nigeria als Konkurrenz

Es scheint als würde Ghana musikalisch nun wieder in eine rosigere Zukunft hineinblicken. Der Internetjournalist Ameyaw Debrah wagt eine Prognose. Ich treffe ihn in der Accra Shop Mall, einem schnieken Einkaufszentrum, gerade gegenüber von einem der angesagten Clubs der Stadt, dem Aphrodisiac. Hier ist das reiche Accra unterwegs, shoppt Kleidung der rootsbewussten Nobelmarke Woodin, schaut sich das chinesische Filmfestival an oder erledigt Wochenendeinkäufe. Debrah, ein hochgewachsener Schlacks mit auffälliger Brille hat sich mit dem Redigieren von Entertainmentnews auf einer eigenen Website und anderen Freelancer-Aktivitäten eine kleine Marktlücke geschaffen, von der er gerade so leben kann. Sein Bonus: Er kann täglich die Stars aus Mode, Film und Musik treffen, denn er ist mittlerweile eine kleine Berühmtheit. Und versorgt so Landsleute auch in der ghanaischen Diaspora auf der ganzen Welt mit seinen News. «Die grösste Gefahr für uns ist die Konkurrenz der nigerianischen Musikindustrie, die wächst und wächst und über grosse finanzielle Mittel verfügt, mit denen sie auch ins hiesige Radio kommen», meint Debrah. «Die Konsequenz ist, dass unsere Leute versuchen, den R&B aus Nigeria nachzuahmen, um mithalten zu können, sie kopieren sogar deren Pidgin anstatt in unserem zu singen. Aber die nigerianische Musik ist sehr verwestlicht, verzichtet auf afrikanische Instrumente. Das kostet uns unsere Identität.» Der jetzigen Regierung sei – wie allen Vorgängern seit Nkrumah – das kulturelle Leben nichts wert. Unterstützung aus der Politik gibt es keine, auch wenn sich die Würdenträger umgekehrt gerne des Supports durch erfolgreiche Musikstücke im Wahlkampf versichern. Autorenrechte sind nach wie vor ein Fremdwort.

Die Zukunft – der Norden und der Gospel

«Wir brauchen mehr Musiker, die ihren Wurzeln treu sind», wünscht sich Debrah. «Und die hätten dann auch international mehr Erfolg. Leute wie unser Reggae-Exportstar Rocky Dawuni, aber auch Künstler aus dem Norden, Atongo Zimba oder vor allem King Ayisoba, ein sehr inspirierter Musiker aus der Upper East Region.» Ayisoba steht fast symbolisch für die kulturelle Invasion des armen, trockenen Nordens in die Küstenregion. Mit seiner seltsam gepressten Kopfstimme und seinen ruppigen Savannengrooves hat der Mann, der einst nach Accra kam, um sich dort als Hotelwachmann durchzuschlagen, in den Hiplife-Stamm eine knorrige Verästelung hineingepflanzt. Ein finale Einschätzung gibt nochmals John Collins. Auch er ist überzeugt, dass der Norden in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen wird – und er ist generell hoffnungsfroher als Ameyaw Debrah: «Vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, die ghanaische Popmusik ist tot. Jetzt ist die Jugend von der Technologie übersättigt, sie haben die Sackgasse erkannt. Freestyling, Poetry, das entwickelt sich jetzt wieder, auch durch die vielen Kinder von wohlhabenden Exilghanaern, die jetzt wieder heimkehren und eine exzellente Erziehung erfahren haben. Das hat auch zur Folge, dass Oldtimer aus dem Highlife und Afrofunk wie Ebo Taylor nun auch hier wieder eine Wertschätzung erfahren. Die gekappte Verbindung zwischen den Generationen wird wiederhergestellt.» Vocoder wird man in absehbarer Zeit wohl auch nicht mehr brauchen. Bislang war der Hiplife eine Macho-Welt mit misogynen Zügen, Frauen hatten da nichts zu suchen. Sie flüchteten sich in den Gospel und haben innerhalb der Kirchenmauern heimlich den mächtigsten Gegenpol der Musikindustrie zum Hiplife aufgebaut – auch wenn der seelenvolle Gesang stilistisch aus Hip- und Highlife kräftig borgt. Schätzungsweise 60 Prozent der verkauften CDs in Ghana gehen aus dem Gospelbereich über die Ladentheke. Stars wie Ohemaa Mercy füllen in den Regalen mehr Quadratmeter als alle anderen Genres zusammen. Kein Wunder, ist das Christentum, mit all seinen Schattierungen von der katholischen Kirche bis zu den abenteuerlichsten evangelikalen Abspaltungen doch eine Präsenz, die man in Ghanas Alltag quasi minütlich spürt. «Es gibt hier also einen riesigen Pool mit exzellenten Frauenstimmen», sagt Collins richtig aufgeregt. «Wie damals zu Atlantic- und Motown-Zeiten in den USA sind auch all diese Ghanaerinnen den Aretha Franklin-Way gegangen. Du kannst dir ausrechnen, was hier passieren wird, wenn die jetzt alle in den Hiplife drängen.»

Diskographie-Auswahl

Ebo Taylor. Love & Death (Strut/Groove Attack).

Various Artists. The Guitar And Gun (Earthworks).

Various Artists. Black Stars – The Hiplife Generation (Outhere/Indigo).

Reggie Rockstone. Makaa Maka (Kassa Records).

Obour. Fontomfrom (Family Tree).

Kwabena Kwabena. Bibini (Kwabena Kwabena).

Ofori Amponsah. Ayefro Ntefre (Reez Westside).

Wanlov The Kubolor. Green Card (Pidgen Music).

M3nsa. No.1 Mango Street (BBE).

King Ayisoba. Africa (Pidgen Music).

Ohemaa Mercy. Nyame Bohye (SriBuO).

Dieser Text ist erstmals erschienen im Magazin Uptown Strut Nr.4.

Ebenfalls erschienen im ersten Norient Buch «Out of the Absurdity of Life».

Biography

Shop

Published on March 09, 2011

Last updated on October 08, 2020

Topics

From Self-Orientalism in Arab music to the sheer exploitation of Brazilian funk music by acclaimed artists: how exotica examine aesthetics playing with the other and cultural misunderstandings.

About fees, selling records, and public funding: How musicians strive for a living in the digital era.

Place remains important. Either for traditional minorities such as the Chinese Lisu or hyper-connected techno producers.